Atlas / 2. Les fondements naturels et anthropiques / Les paysages, l’urbanisation et les infrastructures

Les fondements naturels et anthropiques

Les paysages et la géologie

Les paysages et les reliefs

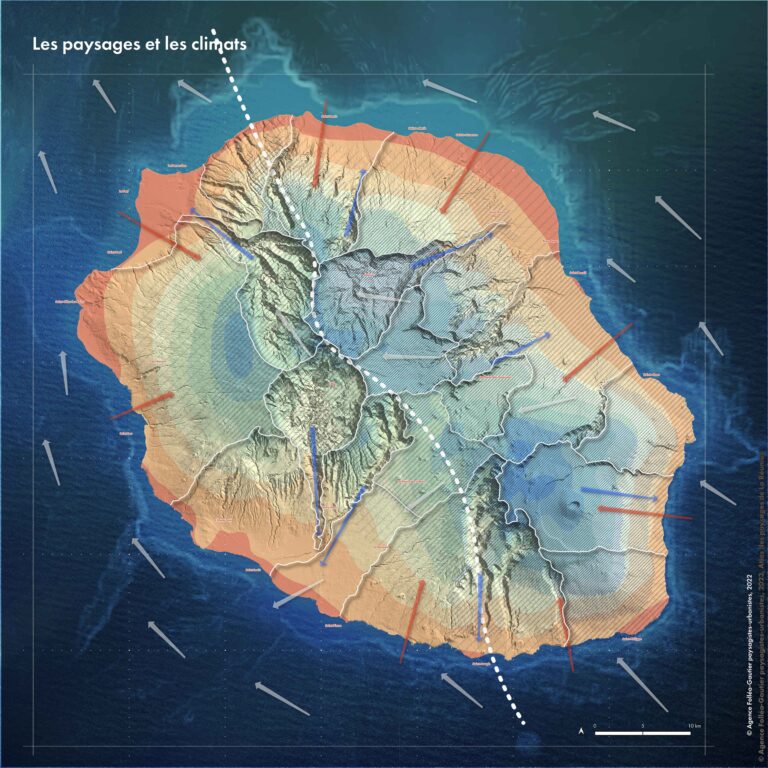

Les paysages et les climats

Les paysages et l'eau douce

Les paysages et le littoral

Les paysages, la forêt et les espaces naturels

Les paysages et l'agriculture

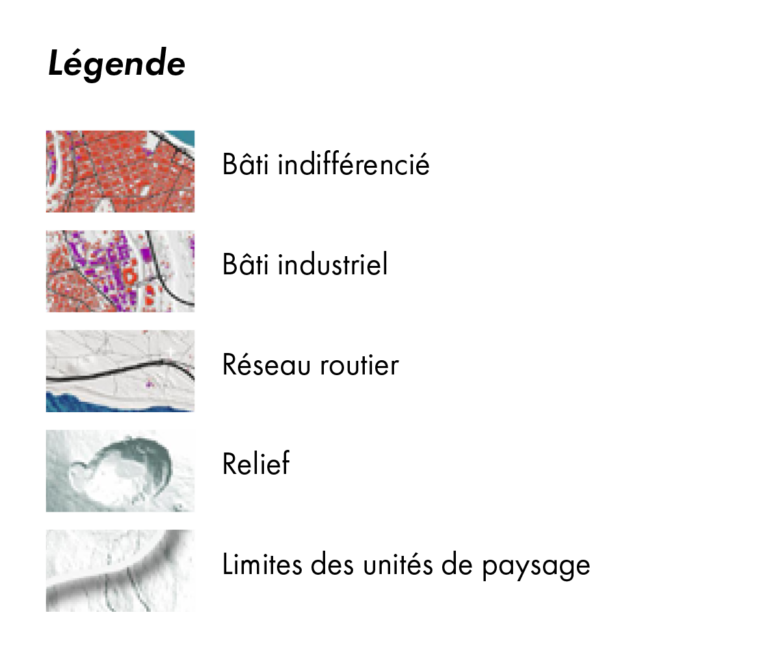

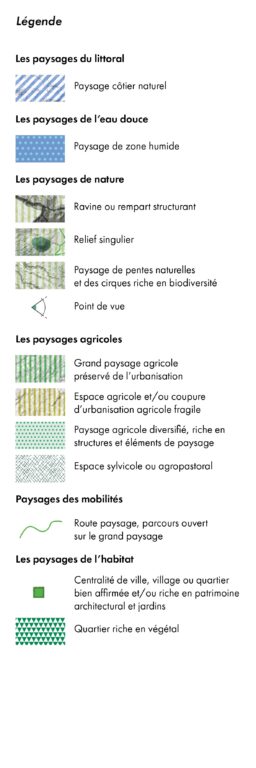

Les paysages, l’urbanisation et les infrastructures

Une ceinture d'urbanisation ?

La Réunion voit son organisation urbaine étroitement dépendante de la puissance de sa géographie naturelle. La carte de l’urbanisation montre à quel point le bâti se concentre sur les pentes basses de l’île, littorales ou proches du littoral. Hormis le dessous du volcan actif entre Sainte-Rose et Saint-Philippe, où le Grand Brûlé et ses environs restent principalement sauvages et naturels d’aspect, ces pentes basses apparaissent partout ailleurs franchement marquées par l’urbanisation.

Le bâti s’y étend en un semis généralisé de taches blanches, d’autant plus visibles que les pentes s’affichent partout comme des présentoirs.

Depuis le niveau zéro du littoral ouest par exemple, la ligne d’urbanisation qui suit la route Hubert-Delisle, à 800 m d’altitude, est souvent parfaitement visible.

Localement ces taches s’agglomèrent en amas pour former les villes qui s’égrènent sur le littoral, dans les plaines et sur les pentes. La nuit, c’est une constellation de lumières qui révèle l’omniprésence du bâti.

Des coupures d’urbanisation, dont certaines difficilement protégées par la Loi Littoral, parviennent encore à rendre lisible la succession différenciée des communes sur les pentes ; mais il s’agit de coupures physiques : visuellement, le littoral et les pentes basses n’échappent pas à l’urbain généralisé.

En contraste, les pentes hautes, au-dessus de 800 mètres, ainsi que les cirques autour du Piton de Neiges et le massif du volcan actif, avec la plaine des Cafres entre les deux, apparaissent très peu habitées : ces « hauts » cumulent en effet les résistances naturelles au développement urbain : la force des reliefs, les difficultés d’accès et de dessertes, l’instabilité des sols et l’érosion, les rigueurs climatiques, la rareté des terres cultivables.

Les institutions ont contribué à fixer ce contraste entre hauts « naturels » et bas urbanisés : historiquement, les concessions ont été octroyées « du battant des lames au sommet des montagnes », ce sommet étant considéré comme la ligne de crête perceptible depuis le bord de mer. Concrètement, après d’innombrables conflits liés au flou de cette limite amont, les hauts ont ainsi été définis par une ligne domaniale et sont, depuis la départementalisation de 1946, propriété du Département.

Depuis 2007, la création du Parc National, prenant presque l’ensemble des hauts et de l’intérieur de l’île, conforte cette dichotomie forte entre Bas et Hauts.

L’étagement et l’alternance

Ce schéma d’ensemble, même s’il est tendanciel, apparaît trop grossier pour saisir la réalité des paysages habités des pentes. Des nuances apparaissent, héritées de l’histoire et de la géographie, qui contribuent fort heureusement à diversifier les paysages habités : tous les bas ne sont pas urbanisés, même si les paysages véritablement sans bâti, exempts de toute construction, proprement agricoles ou naturels, y sont devenus rares. De même, tous les hauts ne sont pas « vierges », et la présence des îlets dans les cirques, fragiles radeaux perdus dans l’océan déchaîné des pentes, des remparts, des mornes et des pitons, marque l’émouvante présence des hommes : tout petits dans une nature grandiose et sauvage d’aspect).

Sur les pentes, l’organisation de l’urbanisation est double : un étagement d’une part, une alternance d’autre part.

- Les pentes du nord-est sont organisées en quatre étages : littoral urbanisé, pentes agricoles, mi-pentes habitées, hauts (forêt) ;

- Les pentes du sud en trois étages : urbanisation littorale, espace agricole et urbanisation des mi-pentes, hauts ;

- Les pentes de Saint-Philippe et de Sainte-Rose comptent trois étages : littoral plus ou moins urbanisé (RN 2), pentes agricoles, forêt ;

- Les pentes de l'ouest, les plus longues, comptent au moins six étages principaux : littoral urbanisé, pentes littorales sèches ou irriguées, urbanisation des mi-pentes, espace agricole plus ou moins mité, urbanisation des hauts (route Hubert-Delisle), hauts (pâturages, forêts, branles) ;

- Les pentes de Saint-Denis sont urbanisées en continu entre littoral et mi-pentes, de même que les pentes de Saint-Pierre – Le Tampon, ainsi que Le Port-La Possession ; pour ces pentes, l'étagement est donc d'une autre nature en trois ou quatre strates : plaine urbanisée, pente urbanisée, espace agricole (le cas échéant), hauts (forêt).

- Alternance de littoral construit et de littoral « naturel » : une alternance essentielle, qui garantit la lisibilité et l'existence même des villes et stations balnéaires successives, dans leur identité, et qui garantit également l'accessibilité au littoral, espace de liberté et aujourd'hui de loisirs ; ce jeu d'alternance est organisé aujourd'hui par les propriétés du Conservatoire du Littoral ou du Conseil Général et la Loi Littoral.

- Alternance de pentes agricoles et de pentes urbaines : une alternance aujourd'hui fragilisée par le mitage et l'urbanisation linéaire qui tendent à noyer l'ensemble dans une émulsion généralisée ; c'est l'un des enjeux les plus forts du devenir de l'île en termes de paysage : savoir décanter cette situation, en organisant l'étagement et l'alternance à des échelles fines, en inventant une forme « d'agri-urbanisme »(voir la partie 5. Les processus enjeux et orientations thématiques dans le présent Atlas).

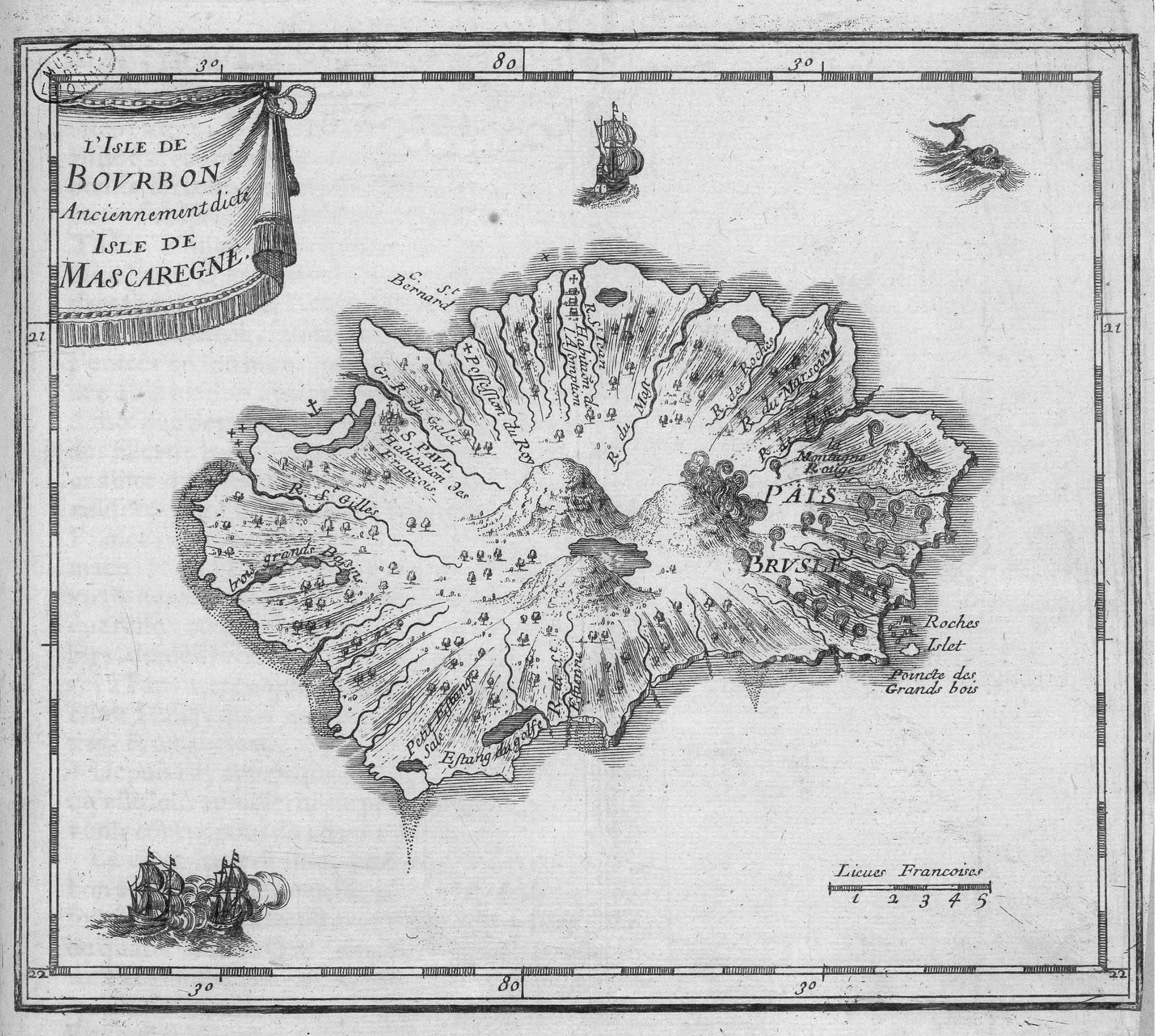

1646-1715 : « Baie du meilleur ancrage » et « Beau Pays », l'implantation humaine au nord

Les premières implantations humaines de La Réunion, engagées à partir du milieu du XVIIᵉ siècle, sont dépendantes à la fois du seul moyen de transport d’origine possible qu’est le bateau, et des facilités de mise en valeur des terres. Ce sont sans doute les deux raisons qui expliquent la prééminence du développement d’origine dans le nord de l’île. Au nord-ouest, la baie de Saint-Paul est la seule qui soit accueillante pour les bateaux. Déroulée en arc de cercle entre la Pointe des Galets et le Cap La Houssaye, sableuse et non rocheuse, à l’abri des vents alizés, c’est « la baie du meilleur ancrage ». Au nord-est, les pentes de Sainte-Suzanne sont les plus douces et les plus fertiles que l’on puisse trouver sur l’île : elles vont rapidement devenir « le Beau Pays ».

C’est sur ces deux points de l’île que sont débarqués les premiers habitants : en 1646 à ce qui deviendra Quartier Français près de Sainte-Suzanne (12 mutins ou « ligueurs » exilés de Fort-Dauphin par le commandant Pronis) ; en 1654 à Saint-Paul (14 mutins de Fort-Dauphin à nouveau, dont Couillard, le second du commandant Flacourt).

La commodité d’accès par la baie de Saint-Paul favorise l’installation progressive autour de la lagune : Payen et ses compagnons en 1663 (12 personnes au total), et les premiers colons officiels en 1665 (dont Regnault). Immédiatement après Saint-Paul en 1665, le quartier de Sainte-Suzanne est fondé en 1667.

À mi-chemin entre les deux, le quartier de Saint-Denis est créé dès 1669 : c’est « la clef du Beau Pays », selon Regnault. Le site de la ville est en effet aux portes des pentes douces et fertiles du nord-est, déroulées jusqu’à Saint-Benoît en passant par Sainte-Suzanne ; et la rivière Saint-Denis, au pied du rempart de la Montagne, permet des débarquements ; plus tard, le site de Saint-Denis sera préféré aussi pour des raisons militaires et géographiques qui s’ajoutent aux motivations économiques : la rade paraît plus facilement défendable en cas d’attaque en provenance de la mer, et les liaisons avec l’Île-de-France sont plus rapides grâce aux alizés et à la moindre distance à parcourir.

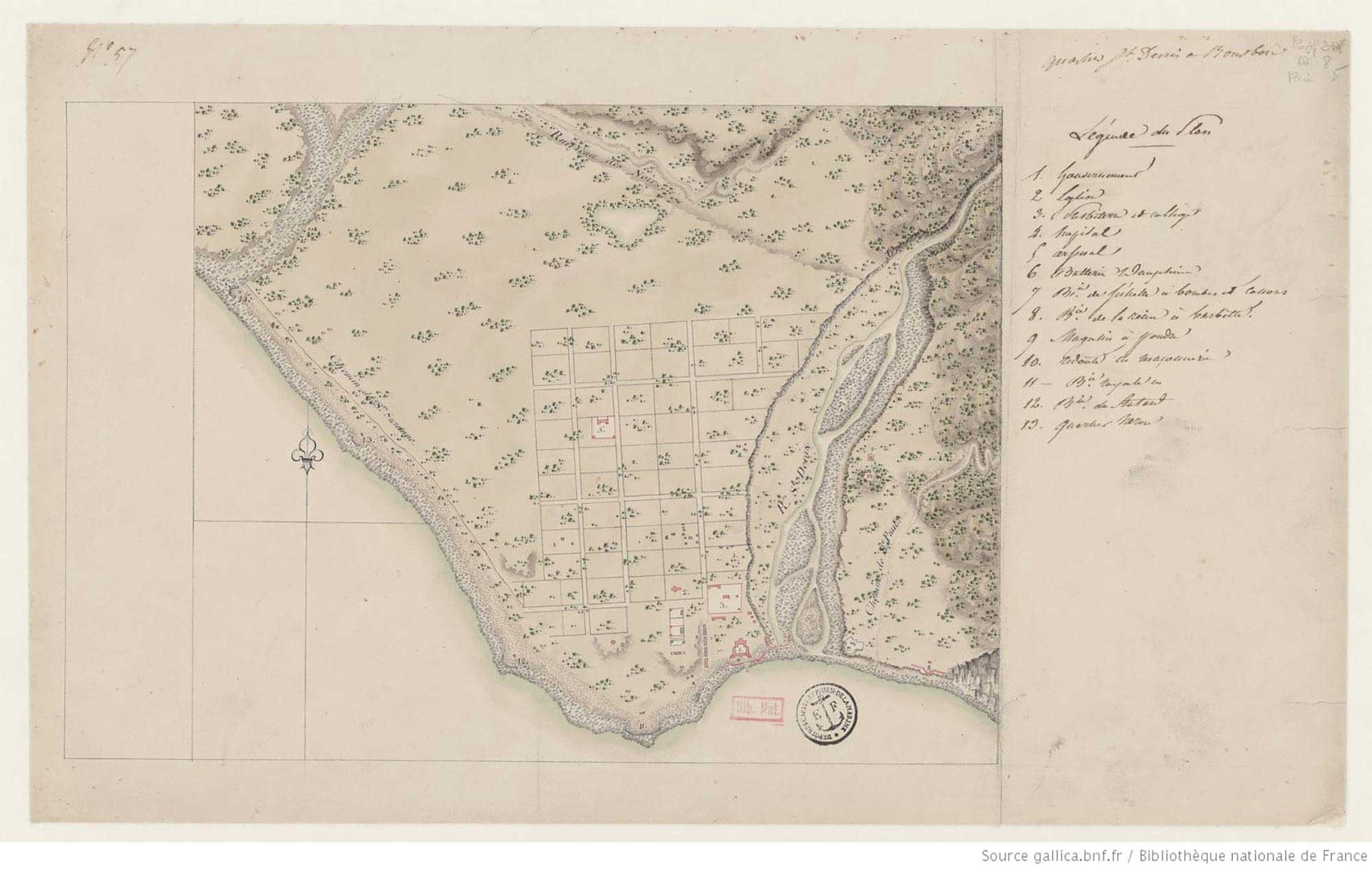

1715-1807 : la colonisation du XVIIIᵉ siècle, le temps des implantations littorales, la naissance du paysage urbain

La population n’atteint pas le millier d’habitants en 1710 (894 habitants en 1709). Le café à partir de 1715, ainsi que les indispensables cultures vivrières, vont accélérer son augmentation, d’autant que la mise en valeur des terres nécessite de la main d’œuvre et va conduire au développement massif de l’esclavage : 8000 habitants en 1735 (à l’arrivée de La Bourdonnais), 22 300 en 1761, 47 195 en 1788 (dont 38 000 esclaves), 67 569 habitants en 1805 (dont 52 188 esclaves). La traite s’organise d’Afrique orientale, de Madagascar mais aussi d’Inde. La progression des colons est rapide : ils occupent la région du Gol en 1719, les pentes du Bras de Cilaos et du Bras de la Plaine en 1725, Vincendo en 1731. En 1740, les basses pentes sont pratiquement occupées. Cinq quartiers principaux se constituent. Outre Saint-Paul, Saint-Denis et Sainte-Suzanne, les quartiers de Saint-Benoît et de Saint-Pierre marquent les prolongements des premières implantations vers l’est et vers le sud. C’est de cette époque que datent les plans en damiers, qui marquent aujourd’hui les paysages urbains de Saint-Denis et de Saint-Pierre au premier chef, mais aussi de Saint-Paul. Celui de Saint-Denis est tracé par l’ingénieur Paradis en 1732, sur ordre du gouverneur Dumas.

Pour conquérir les terres vierges, de nouveaux quartiers sont fondés : Sainte-Marie, Saint-André et Saint-Louis en 1768, Saint-Leu en 1777, Saint-Joseph en 1785. Quant aux Hauts, c’est la soif de liberté qui conduit à leur occupation par les noirs marrons, esclaves évadés, premiers habitants des cirques.

Presque tous les quartiers restent des villages aux habitations dispersées dans les « écarts », aux multiples paillotes. Seules les villes de Saint-Denis, de Saint-Paul et de Saint-Pierre se constituent progressivement dans le dernier tiers du XVIIIᵉ siècle. Sur la base des plans en damiers, les pâtés de maisons se remplissent, de nouvelles rues se créent. À Saint-Denis, des nouveaux entrepôts s’implantent sur le bord de mer ; le Jardin du Roi, futur jardin de l’Etat, est aménagé en haut de la rue Royale. « Le règlement d’urbanisme de Bellecombe et Crémont de 1772 et le plan de Banks de 1774 définissent enfin des normes : l’entourage des « emplacements », le type de construction (suppression des paillotes), la largeur des rues et jusqu’à l’emplacement des latrines sont codifiés. (etc.) Les moyens accrus des propriétaires leur permettent de construire, en bois ou en dur, les premières « villas créoles ». (D. Vaxelaire, le grand livre de l’histoire de La Réunion).

Entre les quartiers qui s’établissent autour de l’île, les échanges se font par voie de mer, au moyen de chaloupes pontées, de goélettes, de gabares, qui s’ajoutent aux bricks ou aux trois-mâts venus de France. Le littoral est donc investi par nécessité et des débarcadères essaiment sur la côte. On compte ainsi une quarantaine de « marines » sur le tour de l’île, dont une dizaine sur Saint-Denis. Les chemins terrestres sont empruntés à pied, à cheval ou en palanquins portés par les esclaves ; ils sont difficiles, et supposent notamment la traversée des ravines à gué.

Entre le nord et l’ouest, l’obstacle des falaises de la Montagne, à pic dans la mer, a conduit à la création d’un chemin au-dessus des falaises, entre Saint-Denis et La Possession, pavé entre 1730 et 1735 : c’est le « chemin des Anglais », ainsi appelé parce que les Anglais l’ont emprunté en 1810 pour attaquer Saint-Denis.

1807-1860, l'âge d'or cannier : la création des domaines, la conquête des hauts, l'embellissement des villes et le développement des infrastructures

Au XIXᵉ siècle, la population gagne un peu plus de 100 000 habitants : elle passe de 67 569 habitants en 1805 (52 188 esclaves) à 110 000 en 1848 (62 000 esclaves) et à 173 000 en 1900.Cette croissance est toutefois ralentie à partir des années 1860 par les maladies favorisées par l’arrivée des engagés : les épidémies de variole, de choléra, de typhus et surtout de paludisme, vont durer jusqu’au lendemain de la première guerre mondiale.

En termes de paysage, la transformation est surtout le fait des cultures elles-mêmes, puisque la canne se substitue rapidement aux autres cultures du XVIIIᵉ siècle : café, mais aussi blé, coton, riz, épices, etc. (voir le chapitre Les paysages et l’agriculture ). La canne s’accompagne d’un essaimage extraordinaire des usines, avant qu’un mouvement de fermeture et de concentration irréversible s’engage : on en compte 120 en 1860 et déjà deux fois moins en 1880, seulement 20 en 1915. Pour certaines, leurs ruines marquent encore aujourd’hui les paysages des pentes basses de l’île, notamment les cheminées. Toutes servent de repères dans le paysage local, certaines ont même fait l’objet d’une inventive réhabilitation comme le centre nautique de La Saline.

Si le paysage agricole est profondément transformé au XIXᵉ siècle, le paysage habité quant à lui évolue également, mais la poussée démographique ne conduit pas à un développement urbain massif. C’est une économie de plantation qui est en place, beaucoup plus que de services et de commerces. L’habitat ne s’agrège pas vraiment en centres urbains.

L’enrichissement se lit dans les villes centres de Saint-Denis et de Saint-Pierre par l’édification de monuments, mais la transformation du paysage habité est surtout le fait de la colonisation des hauts et de la création de domaines agricoles, avant que, dans la seconde moitié du siècle, se développent les infrastructures.

Les paysages habités des hauts, les îlets

Quatre raisons au moins expliquent la conquête des hauts au XIXᵉ siècle : la fin du danger représenté par le marronnage, la pauvreté qui pousse à la conquête de nouvelles terres, le thermalisme dans les cirques, et l’hygiénisme qui incite à rechercher le bon air.

La colonisation des cirques est lente après le marronnage. Elle s’opère d’abord de façon individuelle, puis par des concessions. Elle est le fait des « pauvres blancs », ou « petits créoles », qui deviendront les « petits blancs des hauts », ruinés par la disparition de la main d’oeuvre esclave à partir de 1848, ainsi que par la réduction des tailles d’exploitations au fil des héritages et des partages successifs.

Le développement du thermalisme va favoriser le processus de conquête : Salazie est fondée en 1831, l’année même de la découverte des sources ; le village compte 1700 habitants en 1848, 6000 en 1880. Cilaos se développe à partir de 1840 (la source est connue depuis 1816), plus lentement que Salazie du fait des difficultés d’accès : un premier chemin permet d’atteindre Cilaos en 1832, à pied ou etc. en chaise à porteur ! Il est complété par un dangereux chemin cavalier en 1842. Il faut compter trois jours de voyage pour atteindre le cirque depuis Saint-Denis. Le village compte 2000 habitants en 1880. À Mafate, la source du Bronchard est trop difficile d’accès pour permettre le développement du thermalisme ; seulement quelques centaines d’habitants peuplent le cirque en 1880. Quant aux Plaines (plaine des Palmistes et plaine des Cafres), leur colonisation est difficile malgré l’octroi de concessions de 3 à 40 ha dans les années 1850.

Les grands domaines

Les monuments des villes

Les routes et les ponts

Il faut attendre les années 1850 pour que les routes commencent réellement à desservir de façon fiable le territoire réunionnais : la route de ceinture côtière (actuelles RN 1 et RN 2) est bouclée en 1854, avec le franchissement du Grand-Brûlé (la route des laves). Sous l’impulsion de l’énergique Henri Hubert-Delisle, gouverneur de 1852 à 1858, la route d’altitude créée à 500-800 m d’altitude et qui porte aujourd’hui son nom, est ouverte en 1857 ; il est également le créateur de la route des plaines (actuelle RN 3), seule route à traverser de part en part l’intérieur de l’île. Des ponts permettent de franchir les ravines. D’abord construits en bois, ils seront détruits par les cyclones et progressivement reconstruits en pierre.

1860-1945 : le train et le port

La crise qui se développe à partir des années 1860 va fortement ralentir le développement de l’île. La population de 173000 habitants en 1900, n’est pas plus nombreuse en 1920 et atteint 200 000 habitants à l’aube de la deuxième guerre mondiale.

Pourtant, l’amélioration des infrastructures s’avère indispensable. Il faut notamment un port pour l’île : avec l’ouverture du canal de Suez en 1869 et le développement de la marine à vapeur qui remplace la marine à voile, La Réunion doit accueillir des bateaux modernes exigeant de vastes bassins en eau profonde.

À ce titre, le destin de Saint-Pierre est cruel : la ville a investi dans un port sous l’impulsion d’Hubert-Delisle. Réalisé non sans mal, il est inauguré en 1865, au moment même où les bateaux à vapeur exigent d’autres dimensions. Il faut transformer l’ouvrage à peine mis en service, l’agrandir et surtout l’approfondir ; de nouveaux travaux s’engagent, en pleine crise, qui ne s’achèveront qu’en 1883. Entre temps, un autre projet est né, plus au nord qui connaîtra aussi son lot de difficultés. Mais dans le sud, la ville de Saint-Pierre est endettée pour longtemps.

La création du port de la Pointe des Galets est laborieuse. Les travaux s’étendent de 1879 à 1886, gênés par la mer, les barres rocheuses imprévues, les épidémies dans le camp des ouvriers. Après son inauguration, d’autres problèmes surgissent : la modification des courants côtiers du fait des digues édifiées conduit à des dépôts d’alluvions devant l’entrée du port ; les cyclones de 1900 et 1904 détruisent les digues, etc. Il faut attendre les années 1920 pour que le port fonctionne de façon fiable. Quant à la ville du Port, elle se développe rapidement sur la pointe des Galets : plus de 2000 habitants dès 1895, 4 355 en 1926, 9207 en 1946, à la veille de la départementalisation.

L’urbanisation reste faible. Les seules vraies villes sont celles de Saint-Denis, Saint-Pierre et désormais Le Port. Les quatre centres suivants (Saint-Paul, Saint-Louis, Saint-Benoît, Saint-André), bien que gros chacun de plus de deux mille habitants « ne pouvaient être considérés tout au plus que comme des gros bourgs semi-urbains » (JM Jauze). L’ensemble n’héberge que 20% de la population. Les 80 % restants habitent hors villes ou bourgs semi-urbains, dans les villages ou les bourgs ruraux.

Quant au réseau routier, il reste tout aussi modeste, principalement hérité des années 1850. Néanmoins la route de Cilaos (actuelle RN 5), véritable monument par les contorsions qu’il a fallu lui faire faire pour franchir les reliefs titanesques qui la dominent (37,7 km, 420 virages), est taillée héroïquement de 1927 à 1932, et son achèvement complet date de 1945.

Dès 1911, des autos-cars de 9 à 14 places sillonnent l’île pour compléter la desserte ferroviaire. Quant à la voiture individuelle, elle ne représente rien jusqu’à la deuxième guerre : la première voiture a roulé en 1900, mais en 1940, on en compte toujours moins de mille dans l’île. Il n’y a que 50 kilomètres de routes bitumées en 1940.

1946 - 2000, la croissance démographique et le règne de la voiture- Le phénomène urbain et l'essaimage de l'urbanisation

Une typologie des paysages habités

À l’issue de 350 ans d’occupation humaine, — dont 70 ans d’extraordinaire bouleversement de l’île, au cours desquels la population a été quasiment multipliée par 4 et est devenue brutalement majoritairement urbaine —, il n’est pas aisé d’établir une typologie des paysages habités. Les documents d’urbanisme en général se cantonnent prudemment dans une hiérarchie quantitative ; par exemple dans le SAR de 2011 : pôles principaux, pôles secondaires, villes relais, bourgs de proximité et bourgs multisites.

Mais l’absence de typologie, de reconnaissance de paysages urbains différenciés, nuit à la définition de politiques autres que quantitatives (x logements/ha, xx% de logements sociaux, xxx% de logements collectifs, xxxx% de locatif, etc.).

Certains paysages habités ont survécu aux bouleversements, gardant leur personnalité même si, bien sûr, ils ont évolué. D’autres sont récents et déjà vieillissants, appelés à poursuivre leur mutation ; d’autres enfin sont entièrement nouveaux, et préfigurent peut-être les paysages urbains de demain. La difficulté principale tient à la localisation de ces types de paysages habités, tant ils tendent désormais à s’entremêler à l’échelle de quartiers, voire à la parcelle, dans une hétérogénéité totale. Plutôt que d’ambitionner vainement l’exhaustivité, en affectant un « type » à tout quartier existant, la typologie suivante s’attache à mettre en évidence des paysages habités marquants.

Le paysage des îlets

Les îlets, formés véritablement au XIXᵉ siècle, ont bien sûr évolué en termes d’habitat, passant de la paillote au bois sous tôle et au dur, s’équipant de panneaux solaires et d’antennes paraboliques, s’agrandissant pour répondre à la demande touristique en gîtes d’étape.

Mais leur situation, confinée par nécessité à d’étroits replats dérisoires comparés aux pentes vertigineuses et gigantesques qui les cadrent de toutes parts, en font un type bien particulier de paysage habité.

Mêlant intimement les surfaces domestiques et cultivées et l’habitat, leur qualité est fragile, à la merci d’équipements, d’aménagements et d’agrandissements incontrôlés. Leur maîtrise qualitative est un enjeu social et touristique fort.

L’étude du PNR sur le schéma expérimental de 4 îlets à Mafate (cf. onglet DOCUMENTATION) donne des clés de lecture et des orientations visant à préserver l’authenticité et la qualité de leurs paysages.

Le paysage des centres urbains ordonnancés

Les plans en damiers réguliers orthonormés, hérités du XVIIIᵉ siècle, dessinent le paysage des centres-villes principaux : Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Paul, etc. Tracés par des militaires, ils dessinent également les bourgs moins denses comme la Plaine-des-Palmistes, ou Hell-Bourg. Ces plans perdurent, continuent à offrir des perspectives urbaines intéressantes, souvent cadrées sur des reliefs environnants, ou sur la mer, même si, autour de cette ossature pérenne, la chair urbaine évolue. C’est dans ces structures urbaines stables que le patrimoine bâti est le plus riche : monuments, cases et jardins.

Dans un tout autre registre, la ville du Port entreprend depuis des décennies la résorption de ses bidonvilles, les logements sortant de terre à partir d’une trame d’avenues plantées qui ordonnancent la ville.

Ces avenues ont longtemps été les seuls espaces publics contemporains aménagés dans l’île.

Globalement, la croissance de l’urbanisation a été si rapide et si forte que beaucoup de quartiers de périphéries n’ont pas bénéficié de telles compositions. Les villes sont aujourd’hui largement environnées de quartiers poussés trop vite, cisaillés par les routes où le transit a pris le pas sur la desserte locale, bardés de bâtiments commerciaux, piqués de bâti d’habitation hétérogène, au point qu’il est difficile en l’état de parler de paysage constitué. Il s’agit plutôt d’espaces en devenir, appelés à se transformer sur eux-mêmes, à « s’urbanifier » après s’être urbanisés : les extensions est de Saint-Denis sont plus particulièrement marquantes dans ce registre.

Le paysage des routes lignes de vie

Culturellement, l’égrenage des cases au fil de la route a généré des paysages habités traditionnels qui font encore par endroits le charme de la découverte de l’île, révélateurs d’un certain art de vivre : c’est « la route ligne de vie », telle qu’elle a été analysée en 1990 dans l’ouvrage « Paysage Côte Est » (CAUE/ Bertrand Folléa, cf. onglet DOCUMENTATION) portant sur la RN2 entre Sainte-Anne, Sainte-Rose et Saint-Philippe. Les cases, modestes mais souvent soignées, affichent coquettement leurs façades les plus travaillées et colorées du côté de la route. Un jardin plein de fleurs, non clôturé et fait pour être vu depuis la route, les accompagne. L’utilitaire est disposé sur les côtés ou caché des regards sur l’arrière dans la cour : plantes utilitaires médicinales, fruitières ou légumières, boucan (cuisine). Ce schéma d’organisation a été créateur d’un paysage habité de grande qualité. On le trouve encore autour des routes calmes dans les quartiers traditionnels.

Au cours des dernières décennies, la route ligne de vie été largement victime du développement des routes, recalibrées (c’est-à-dire élargies) pour être plus roulantes, et de ce fait plus agressives : suppression de la place pour le passage des piétons dans des conditions de confort et de sécurité satisfaisantes, vitesse excessive des voitures, création de clôtures privatives en dur et hétéroclites peu avenantes, disparition des transitions végétales et douces entre espace public et parcelle privée. Par ailleurs, la voiture a facilité l’allongement infini de ces quartiers, devenus longuement linéaires, supprimant les coupures d’urbanisation, les espaces de respiration et les ouvertures visuelles, fragilisant les espaces agricoles, et noyant l’identité des bourgs successifs dans un continuum ennuyeux et fastidieux à parcourir. C’est le mal qui a touché par exemple la route Hubert-Delisle, mais on le retrouve partout (voir la partie 5. Les processus enjeux et orientations thématiques dans le présent Atlas).

Le paysage des quartiers-jardins

De véritables quartiers-jardins se sont ainsi développés, parfois à grande échelle, bien visibles sur les pentes, comme Piton Saint-Leu, La Plaine/Bois de Nèfles Saint-Paul, …, mais couvrant aussi de vastes étendues de plaines, comme Champ-Borne à Saint-André ou, dans les hauts, la Plaine-des-Palmistes.

Les quartiers-jardins ont pu dédouaner les collectivités de leurs responsabilités, qui ont certes répondu à la demande sociale pour une case et un jardin, mais qui n’ont pas anticipé sur un certain nombre de problèmes liés à la généralisation du modèle. Globalement, ces quartiers désormais dilatés souffrent de coupures physiques entre opérations, d’absence de centralités, d’absence d’espaces publics. Le paysage qu’ils offrent de l’intérieur est largement dégradé par les clôtures en dur et la minéralité brute des « espaces publics » réduits à des voies de dessertes. Etendus sur de vastes superficies, ces quartiers rendent les habitants très dépendants de la voiture individuelle pour leurs déplacements et coûtent chers en services et en réseaux. Par ailleurs le même modèle « densifié » par l’octroi de parcelles plus petites ou artificialisées par le développement de collectifs à parkings en sous-sols aggrave le risque de dégradation du paysage en faisant disparaître le seul intérêt de ces quartiers d’habitat individuel : la présence unificatrice et bienfaisante de la végétation arborée.

Le paysage de l’habitat dispersé et le paysage du mitage

L’habitat dispersé est une caractéristique rurale de La Réunion, au point que l’on a longtemps eu du mal à parler de « villages », terme assez peu adapté au mode de vie et au paysage traditionnels Réunionnais.

À la suite de l’abolition de l’esclavage, puis du morcellement de la propriété, la population s’est dispersée et les cases se sont essaimées dans le paysage agricole, chacune environnée de son jardin à caractère essentiellement utilitaire. Jusqu’aux années 1950, l’abondance, l’élégance et la diversité de cette végétation, alliées à la modestie et à la douceur de ces cases longtemps construites en matériaux naturels (paille, bois), ont créé un paysage habité de grande qualité, même si, à l’aune de nos critères actuels, l’habitat pouvait paraître « insalubre » : ambiance végétale, pourvoyeuse d’ombre et de lumière filtrée, ainsi que de fruits et légumes, discrétion du bâti, imbrication étroite de l’intime (jardin, case) et du grandiose (vue sur le grand paysage).

L’augmentation très forte de la population, alliée à la facilité des déplacements offerts par la voiture individuelle, a favorisé de façon généralisée cette dispersion de l’habitat, conduisant au « mitage » du paysage, terme désormais consacré et connoté négativement. Car le paysage qui en est résulté, et dont on hérite aujourd’hui, apparaît différent : les cases se sont durcies et agrandies, la végétation est moins présente avec le développement des pelouses et le rétrécissement des parcelles ; globalement le paysage a « blanchi » à la faveur de cet essaimage de cases désormais bien visibles sur les pentes basses et intermédiaires de l’île, égrenées dans l’espace agricole, en général à la faveur des routes. Le phénomène est à peu près généralisé partout, ne laissant que très peu de vrais grands espaces purement agricoles : à Sainte-Marie/Sainte-Suzanne, au-dessus de Piton Saint-Leu, au-dessus de Saint-Pierre en direction de Mont-Vert. Le mitage ainsi occasionné, outre les problèmes de coûts de réseaux et de services imposés, de dépendance à la voiture, de fragilisation des espaces agricoles et des corridors écologiques, d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants, affadit les paysages en les uniformisant dans une émulsion généralisée qui fait disparaître aussi bien le paysage urbain que le paysage agricole.