Atlas / 3. Les fondements culturels

3. Les fondements culturels

Perception et représentation au fil de l'histoire

Cette partie de l’Atlas est issue du travail élaboré en 1994 par Bertrand Folléa et Claire Gautier dans « l’Etude pour la valorisation des grands paysages de La Réunion » (DDE Réunion). Elle retrace « l’invention » progressive des paysages de La Réunion au travers de leurs perceptions et représentations, au fil de l’histoire de l’île : une évolution remarquable, symptomatique de la relation sensible d’une époque, d’une société et finalement des Réunionnais avec leur île.

Depuis 1994, d’excellentes études plus ciblées ont été menées, notamment par des chercheurs de l’Université de Géographie ou de la faculté d’histoire : par exemple la monumentale étude sur la représentation des paysages du volcan par Christian Germanaz.

Par ailleurs, des fonds iconographiques permettraient encore d’enrichir et de préciser cette trame fondatrice des perceptions et représentations : dessins de Paul Cassien (médecin de la marine), fond Legros de vues de La Réunion des années 1960, fond photographique André Bley…

Enfin, les études d’ethnologues et de sociologues permettraient d’affiner la perception contemporaine des paysages de La Réunion.

Le bon pays

sans beau paysage

La Réunion perçue comme un garde-manger paradisiaque (XVIIᵉ siècle)

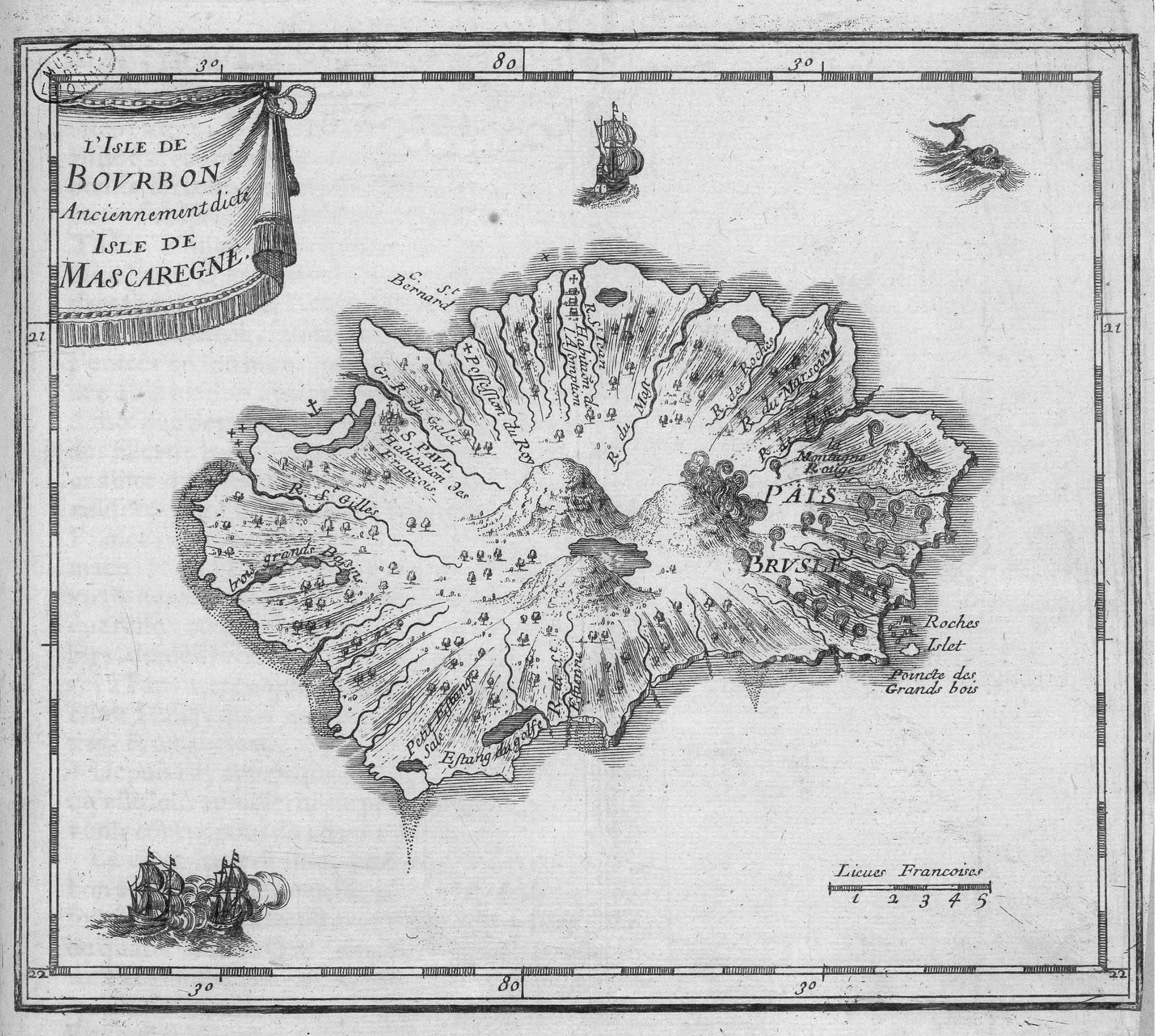

On sait que l’île a vraisemblablement été, sinon découverte, du moins vue, par des navigateurs arabes qui décrivent, au XIIᵉ siècle, une haute montagne “qui brûle tous ceux qui s’en approchent”. C’est toutefois beaucoup plus tard, à l’aube du XVIᵉ siècle, que l’île est située sur une carte et réellement évoquée. Un portulan d’Alberto Cantino daté de 1502, conservé au Musée de la Marine de Lisbonne, situe Madagascar et trois îles à l’est : “Dina Mozare”, (“l’île de l’Est”, aujourd’hui Rodrigues), “Dina Arobi” (“l’île abandonnée”, aujourd’hui Maurice) et “Dina Margabim” qui signifie “Ile de l’Ouest” et qui est aujourd’hui La Réunion.

La Réunion, comme Madagascar d’ailleurs, a en fait été découverte par hasard, à cause des tempêtes qui ont repoussé les bateaux portugais trop à l’Est après le franchissement du Cap de Bonne Espérance.

Mais à peine découverte, l’île retombe dans un oubli presque total pendant plus d’un siècle. Elle n’offre rien en effet aux navigateurs venus d’Europe : pas d’or, pas d’épices, pas de population à évangéliser. Elle ne sert même pas d’escale sur la route des Indes car on préfère à l’époque la route du canal de Mozambique. Les rares marins qui s’aventurent dans cette partie de l’Océan Indien préfèrent encore s’arrêter à Cirné, la future Ile Maurice, qui a au moins l’avantage d’offrir des ports naturels sûrs. Mascarin, ou Santa Apolonia, autrement dit la Réunion, n’a pas de port, même pas de rade véritable : à la mauvaise saison, un coup de vent peut aisément briser un navire sur la côte rocheuse.

Le XVIᵉ siècle ne nous a ainsi légué le souvenir d’aucune relâche dans l’île qui nous intéresse.

La plus ancienne mention que l’on possède du passage d’un européen à la vue de Bourbon concerne le navigateur hollandais Verhuff qui rentrait de Java, à bord du Middelburg, en 1611. Cette île n’est pas habitée, rapportent les frères de Bry, mais on peut s’y procurer des vivres, les tortues, les poissons et les oiseaux y étant très abondants.

À partir de cette date, les récits de navigateurs se succèdent. Ils ont été réunis par l’historien Albert Lougnon dans son précieux ouvrage « Sous le signe de la Tortue » :

L’anglais Samuel Castelton en 1613, le R.P. d’Almeida et le R.P. Luis Mariano, portugais, en 1616, le Hollandais Bontekoe en 1619, dont le récit de ses aventures un peu partout dans le monde (il voyagea en Chine et au Japon) connut un immense succès, l’anglais Thomas Herbert en 1629, François Cauche en 1640.

En ce milieu du XVIIᵉ siècle, l’île connaît ses premiers habitants. Installation bien involontaire, comme on le verra, puisqu’il s’agit de douze mutins exilés sur l’île par le gouverneur de Fort-Dauphin Pronis en 1646.

Le successeur de Pronis, Etienne de Flacourt, après avoir rappelé en 1649 les mutins, parle également de Bourbon dans son « Histoire de la grande Isle Madagascar », à partir du récit de ces premiers habitants forcés. Il y ajoute le récit d’Antoine Thoreau, exilé sur « l’Ile Bourbon » (le nom est donné par Flacourt lui-même) avec sept autres français et six malgaches de 1654 à 1658.

Et les récits se succèdent : celui d’Urbain Souchu de Rennefort en 1665, de François Martin en 166 et 1667, de Carpeau du Saussay en 1666, de Montdevergue, de Jacques Ruelle et du Père Claude Guiart en 1667, du médecin Dellon en 1668, de Dubois et du Père Vachet en 1669, de La Haye ou de ceux de sa suite en 1671, du journal de navigation du navire Le Breton commandé par Duclos en 1671, de Bélanger de Lespinay en 1674, de Henri Duquesne (qui, sans jamais y avoir été, souhaite convaincre des huguenots de s’y installer pour fuir les menaces nées de la révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV), en 1689, de Guillaume Houssaye en 1689, de François Leguat, un huguenot justement, mais qui n’a fait que passer au large de l’île sans s’y arrêter en 1691, etc.

Il est frappant, à leur lecture, de constater leur grande similitude. Presque tous comparent l’île à un paradis terrestre, tous évoquent l’abondance de ses eaux, la multitude d’oiseaux qui, ignorant l’homme, viennent se poser sur eux, la multitude de poissons, d’anguilles, de tortues, la salubrité de l’air, l’absence d’animaux dangereux, etc.

Pour tous ces hommes de passage, qui souvent viennent de passer de longs mois sur mer, ont essuyé des tempêtes, ont évité les pirates, sont malades, la seule préoccupation dans cette escale sur la route des Indes est de reprendre des forces.

Le premier souci est de trouver un port naturel, ou au moins une rade accueillante. De ce côté-là, l’île n’est pas paradisiaque, avec sa côte rocheuse et ses pentes qui descendent droit dans la mer tout de suite profonde.

Mais une fois que l’on a réussi à mouiller (la rade de Saint-Paul sera vite le lieu prioritaire du débarquement), le paradis s’offre à qui doit « récupérer » avant de reprendre la mer : et c’est un paradis tout alimentaire. L’intérêt de tous ces hommes tourne autour de l’estomac : et la Réunion est vue à l’époque comme un grand garde-manger dont on prend plaisir à dresser la liste de ses alléchantes richesses.

En revanche aucun récit de l’époque ou presque ne décrit l’île et ses paysages. L’île est absolument inconnue de ceux à qui s’adressent les récits, mais les évocations de l’apparence qu’elle peut prendre restent extrêmement sommaires.

L’anglais Samuel Castelton, qui n’est pas le plus avare dans la description, remarque que « la pointe nord-est de l’île est haute et abrupte. Un peu dans le sud-est, la terre est basse et arrosée par un joli cours d’eau. » C’est tout. Et si ce cours d’eau est « joli », ne nous y trompons pas : ce n’est pas pour des raisons esthétiques mais simplement pratiques : il permet l’approvisionnement en eau potable ; il ajoute d’ailleurs aussitôt :

« Quoique les canots ne puissent pas y pénétrer, et qu’il faille aller chercher l’eau à une certaine distance du rivage, ce n’en est pas moins une excellente place pour s’en approvisionner ». Il ajoute enfin : « L’île est toute boisée ; aussi l’ai-je dénommée ‘England’s forest ».

Hormis l’attention aux ressources alimentaires de l’île, la présence de montagnes et de forêts seront ainsi les seuls traits de caractère de l’île qui vont être évoqués, et ce de façon extrêmement succincte.

Pour le R.P. d’Almeida, « l’île entière n’est qu’un rocher » (1616).

Pour le R.P. Luis Mariano, la hauteur de l’île de Mascarenhas est « considérable » et, « malgré son aspect verdoyant et l’abondance de ses eaux, nous a semblé sans grand intérêt » (1616). Bontekoe, qui y séjourne 21 jours, s’émerveille de la facilité de l’approvisionnement grâce à l’abondance de « gibier » mais ne dit rien de l’aspect de l’île (1619).

Pour Thomas Herbert, l’île « est si haute que sa tête est souvent enveloppée de nuages. Elle est partout verte et agréable, partout agréablement revêtue d’une belle livrée particulièrement de plusieurs sortes d’arbres dont la hauteur est admirable et le branchage plus épais qu’en aucun autre lieu du monde » (1629).

Pour le journal de bord d’un autre anglais, le Hart, il s’agit d’une « terre escarpée » (1629). Rien sur l’aspect de l’île par François Cauche (1640).

Le texte de Flacourt, qui a récupéré les premiers habitants de l’île après leur séjour de trois ans (de 1646 à 1649), est à peine plus précis sur l’aspect de l’île. Il est toutefois le premier, curieusement, à noter la présence d’un « pays brûlé » et dit-il, « sur la montagne il y a toujours du feu ainsi qu’en l’île Fuego du Cap Vert. »

Pour le reste, comme tous les autres « visiteurs » de l’époque, Flacourt évoque un pays de cocagne, dressant l’inventaire des richesses en nourriture, la présence d’eau pure, la salubrité de l’air, la présence de bois propres à bâtir maisons et navires ou à sécréter « des gommes odoriférantes ainsi que le benjoin qui s’y trouve en quantité ».

Le récit semble-t-il enthousiaste des douze mutins l’incite à considérer l’île pour la première fois non seulement comme une escale mais comme une colonie potentielle :

« la terre y est très fertile et grasse. Le tabac y vient le meilleur qui soit au monde. Les melons y sont très savoureux, dont la graine y a été portée par ces misérables exilés : ce qui fait juger que toutes sortes de légumes et fruits y viendront à merveille ». Il sera d’ailleurs le premier à prendre possession de l’île au nom du Roi et la baptisera du nom de Bourbon.

Dans la deuxième édition de son histoire de la grande île Madagascar, Flacourt a ajouté le mémoire d’Antoine Thoreau, dit Couillard, exilé sur l’île de 1654 à 1658 en compagnie de sept autres français et de six malgaches. Ce texte contient la première relation d’un périple dans l’île. Il est encore très imprécis, voire fantaisiste puisqu’il invente l’existence d’un lac de montagne duquel couleraient sept rivières. Ce n’est pas encore un paysage qui naît de leur découverte mais simplement un pays avec ses potentialités d’exploitation. C’est ce qui explique que, de son tour d’île, Thoreau perçoive trois éléments :

la fertilité de la côte nord-est,

la stérilité de la côte est et du Grand-Brûlé,

la présence d’eau sur la côte sud-ouest, sans doute vers la plaine du Gol,

et rien sur la côte ouest sinon qu’elle est inhabitable (ce qui bien sûr nous fait sourire lorsqu’on observe la répartition de l’habitat aujourd’hui) :

Voici ce témoignage d’Antoine Thoreau relaté par Flacourt :

« En attendant la saison de planter nous prîmes résolution de faire le tour de l’île, un autre français et moi, pour découvrir ce qu’il y avait à faire et pour connaître la terre. Au bout de deux jours que nous fûmes partis, nous trouvâmes un côté de l’île, qui est de la pointe du nord jusqu’à la pointe de l’est, de 15 lieues de long, bien habitable et fort agréable, qui est une terre belle, toute entrelacée de sept belles rivières qui proviennent toutes d’un grand lac qui est tout entouré de montagnes ; si bien que l’on ne saurait trouver une terre plus fertile en toutes choses que l’on y pourrait planter pour sustenter le corps humain et pour faire force tabac, aloès, sucre et autres marchandises qui se plantent sur terre, si ce n’était l’abord en est un peu fâcheux en aucuns temps, à cause du débarquement où il n’y a que des cailloux sur le rivage.

De la pointe de l’est à la pointe du sud est un pays de 20 lieues de long qui est tout brûlé par le feu du ciel, sinon d’aucunes taches où le feu a passé autour ; encore y en a t’il peu. Ce pays, en apparence a été plus beau que celui qui est décrit ci-devant ; mais le feu a brûlé et séché toute eau et rivière jusqu’aux pierres, si bien que l’on ne peut juger autre chose sinon charbon de terre (…) Le feu fut (?) dès la pointe du sud et prend son chemin par-dessus les montagnes. En traversant le pays, de la pointe du sud à la pointe de l’ouest, est encore une petite contrée d’environ six lieues où il y a un étang et une rivière qui traverse tout le pays (sans doute aujourd’hui l’étang du Gol). De l’ouest au nord (ouest) est un pays inhabitable jusqu’au grand étang (…) (celui de Saint-Paul, où Thoreau habite avec ses compagnons). L’île a quelque 60 lieues de tour et 10 lieues de large. Nous fûmes onze jours entiers à faire le tour d’icelle. »

C’est à peu près vers cette époque que les hauteurs de l’île ont dû commencer à être visitées, voire « habitées », à la suite du troisième séjour d’habitants sur l’île. Mais là encore, c’est bien par la force des choses que ces hauts ont été investis !

En 1663, deux français quittent Fort-Dauphin pour s’y établir. L’un s’appelle Louis Payen. Ils sont débarqués avec quelques malgaches parmi lesquels des femmes. Ce sont les hommes malgaches qui se rendront bientôt marrons « dans les montagnes où ils étaient imprenables et rarement visibles » (Souchu de Rennefort, 1665) à cause des deux français qui refuseront de les laisser disposer des femmes.

François Martin, « sous-marchand » à bord de l’Aigle Blanc fit un premier séjour sur l’île en 1665 puis un deuxième en 1667. Ses récits tranchent avec ceux de ses contemporains, puisqu’il est le premier à relativiser la vision de paradis de l’île. Il est le premier à parler de la raréfaction du gibier :

« Nous ne vîmes ni oies ni poules d’eau sur l’étang de Saint-Paul qui en était tout couvert autrefois, et l’on était obligé d’aller à trois ou quatre lieues de l’habitation pour y trouver du cabri et du cochon ». Il note également la multiplication des rats : « Cette vermine a tellement multiplié dans l’île qu’on la prend pour un fléau que Dieu y a envoyé, pour le désordre qu’elle cause aux plantations ».

Il tempère les propos qui font croire que tout peut pousser dans l’île, et sa lucidité détonne dans le concert de louanges que l’on lit de ses contemporains.

D’après lui, les hauteurs font l’objet de timides incursions : « Plusieurs personnes qui ont resté dans l’île ont tenté par diverses fois de la traverser du nord au sud ou de l’est à l’ouest pour tâcher à reconnaître un étang que l’on avait marqué dans les cartes sur la plus haute montagne de l’île (ce fameux lac « tout entouré de montagne » imaginé par Antoine Thoreau et reporté sur la carte par Flacourt !). Ces découvreurs n’ont pu arriver jusque-là : la difficulté des chemins, les montagnes qu’il faut grimper et la vue des précipices qu’il faut franchir ont fait retourner ces gens-là sans avoir pu passer au lieu où ils avaient dessein d’aller, et il y a peu d’apparence que jamais personne y ait été. »

Il ajoute lucide : « L’étang que l’on voit marqué dans les cartes est apparemment un jeu de dessinateur ».

Notons toutefois que, malgré la difficulté des incursions, la montagne n’est pas forcément perçue comme hostile ; François Martin assure que « l’on a reconnu dans ces tentatives que l’on a faites, qu’il y a de beaux pays dans le plus haut de l’île, des campagnes fort étendues, bonnes et remplies d’herbes, des arbres d’une grosseur et d’une hauteur extraordinaires ».

Là encore il ne s’agit pas de paysage, mais le pays, même montagneux, apparaît par endroits potentiellement bon.

Après Carpeau du Saussay, plusieurs textes reprennent l’évocation classique du bon pays, abondant en gibier, en eau pure, sain, etc. L’île est presque systématiquement comparée au « paradis terrestre » (Jacques Ruelle, Père Claude Guiart, Abbé Carré, Boureau-Deslandes…) ou mieux au « paradis des délices du genre humain », selon le Père Vachet ! Mais il n’y a toujours aucune vision de paysage dans la débauche des richesses toutes terrestres et notamment alimentaires de l’île. Et le « prospectus » imprimé par Henri Duquesne en 1689 où il vante les avantages de l’île qu’il nomme Eden pour attirer les Huguenots menacés par la révocation de l’Edit de Nantes n’échappe pas à la règle.

La relation de Guillaume Houssaye sur le séjour de quelques jours qu’il fit en 1689 est la première à évoquer la côte Ouest, en terme il est vrai encore très « maritimes ». Et là encore il ne s’agit que de pays, dans lequel on juge sa capacité à produire :

« Les Trois-Bassins sont au pied d’une ravine qui est la plus proche de Saint-Gilles vers le sud. Ensuite il y a un petit cap environ une lieue au sud, qui est un peu plus escarpé, où il y a deux fort grandes ravines. Ce cap est nommé le Colimaçon. Les chaloupes n’y peuvent approcher, mais à demi-lieue de là il y a une petite anse au-dedans des cayes appelée le boucan de Laleu (ou Saint-Leu), où les chaloupes se peuvent mettre à l’abri sans risque (…). Il est à remarquer que de là à la grande pointe, distante d’une lieue, il y a un autre petit cap où les cayes ou récifs contiennent tout le long de la côte sans qu’on en puisse approcher pour descendre à terre. (…) De Saint-Gilles à la grande pointe tout ce pays est brûlé et n’est presque que roche où il ne croît rien du tout, que des arbres de benjoin et des lataniers dont les cabris vivent ».

Premières

esquisses de paysages

Le premier paysage esquissé

Les deux tiers du XVIIᵉ siècle sont écoulés et le mot paysage ne semble pas encore avoir été employé à propos de La Réunion, pas plus d’ailleurs qu’un voyageur n’en a fait de description. Il faut dire qu’à cette date, l’île est encore très peu défrichée, plantée, mise en valeur. Les campagnes cultivées, les seuls paysages qui sont perçus comme tels par ceux qui voyagent dans l’Europe à cette même époque, sont à La Réunion à peu près inexistantes. Et les paysages naturels de l’île vierge, ceux des pentes boisées, du littoral, des falaises et des plages à peu près désertes, du lagon, tous ceux qui aujourd’hui nous font rêver, nous qui n’en n’avons à peu près plus à nous mettre “sous l’oeil”, n’existent pas aux yeux des hommes du XVIIᵉ siècle qui débarquent sur cette île.

C’est à Carpeau du Saussay que l’on doit la première véritable description de paysage de La Réunion, et, fait significatif, c’est d’ailleurs lui qui emploiera le premier ce mot “paysage”.

En 1666, il a la curiosité de visiter Mascarin depuis Madagascar avant de rentrer en France. Incontestablement il est sensible à la beauté de la baie de Saint-Paul, et pour la première fois on trouve une véritable description de paysage, distincte de l’intérêt alimentaire ou purement pratique que notent ses prédécesseurs ou ses contemporains en inventoriant les bontés du pays. Pour la première fois aussi il parle de vues, il évoque la forme de l’étang de Saint-Paul.

(…) nous nous campâmes proche de la mer, dans un fond le plus agréable du monde, auprès d’un ruisseau dont l’eau faisait envie par sa fraîcheur et par sa beauté. Nous avions d’un côté la vue sur la mer ; d’un autre celle d’une montagne de roches à perte de vue. Nous étions environnés d’un grand étang en forme de croissant (…). Dès la pointe du jour nous quittâmes ce paysage enchanté (…) »

Cette description, on le voit, reste brève, seulement esquissée.

Carpeau du Saussay n’ira d’ailleurs pas jusqu’à s’aventurer à découvrir l’ensemble de l’île! Et c’est le prétexte d’un mal de tête qui lui épargne l’idée saugrenue du sieur Champmargou, ci-devant commandant de Fort-Dauphin, d’aller visiter plus avant l’île.

“Ce qu’on voyait de ce beau pays fit naître à Monsieur Champmargou l’envie de le voir entièrement. Il avait, comme je l’ai déjà dit, beaucoup de bonté pour moi. Il crut me faire plaisir en me proposant d’aller avec lui. Je lui témoignais que j’avais un grand mal de tête qui m’empêchait d’accepter l’honneur qu’il m’offrait, que j’irais à la chasse pour le régaler à son retour, et que je me croirais dédommagé de n’avoir vu le reste de ce pays s’il voulait bien prendre la peine de me faire part de ce qu’il y aurait remarqué.”

Champmargou ne pourra mener son expédition à cause du mauvais temps : “Il fut obligé de nous joindre, sans avoir pu satisfaire sa curiosité”.

Deuxième paysage esquissé

François Leguat, un huguenot, arrive au large des côtes de Bourbon en avril 1691. Le capitaine de l’Hirondelle refuse de débarquer à Bourbon, ayant appris à son escale au Cap que l’île est toujours habitée, ce qui pourrait être dangereux pour des huguenots. François Leguat regarde donc simplement l’île depuis le bateau qui longe les côtes, et son texte tente indiscutablement de décrire un paysage sous forme d’un tableau idyllique. On notera que la montagne est considérée de façon négative en étant opposée au “pays presque uni” qui porte les cultures.

“De l’endroit où nous nous arrêtâmes pour jeter les yeux pendant quelques moments sur cet admirable pays, nous en découvrîmes diverses beautés. Des montagnes s’élèvent vers le milieu, mais toute la partie de l’île qui se présentait de notre côté nous parut être un pays presque uni. Et nous pouvions aisément discerner l’agréable mélange de bois, de ruisseaux et de plaines émaillées d’une ravissante verdure. Si notre vue était parfaitement satisfaite, notre odorat ne l’était pas moins, car l’air était parfumé d’une odeur charmante qui venait de l’île et qui apparemment s’exhalait en partie des citronniers et des orangers qui y sont en grande abondance”.

Du bon pays à l’affreux pays : la découverte progressive des hauts (début XVIIIᵉ siècle)

Les expéditions de Feuilley en 1704

Nous arrivons au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle et l’île semble rester très mal connue de ses habitants, même si ceux-ci, du fait de la raréfaction du “gibier” qui semblait pourtant inépuisable, sont contraints de grimper les montagnes pour chasser (notamment la tortue de terre).

C’est l’époque où la compagnie des Indes se désintéresse à peu près totalement de la colonie, même en tant qu’escale puisque ses vaisseaux préfèrent emprunter le canal de Mozambique avec relâche aux Comores.

La méconnaissance de l’île se mesure à l’imprécision de la description qu’en fait le docteur Giovanni Borghesi, qui accompagne le patriarche d’Antioche Thomas Maillard de Tournon en route pour l’Inde, et qui fait escale à Bourbon en 1703 :

“ La configuration (de l’île) est quasi semblable à celle d’une poire et mesure environ deux cent milles de tour, en suivant le rivage de la mer. Son territoire est tout entier en plaines, mais non loin du bord se trouvent maintes collines et vallées, avec d’abondantes sources et grande quantité d’arbres. Au milieu de l’île se trouve un mont rempli d’un feu souterrain ; fort souvent il vomit un bitume ardent, qui brûle toute la campagne voisine. En cette région est une autre montagne, fort élevée, sur laquelle se voit une forte couche de neige (!)”.

En ce début du XVIIIᵉ siècle toutefois, la connaissance de l’île va faire de notables progrès grâce aux sept excursions que réalise Feuilley en 1704, accompagné du gouverneur Villers, de Boucher, et de quelques habitants.

Du 1er juin au 17 juillet, Feuilley fait le tour complet de l’île par voie de terre et reconnaît Cilaos ;

du 16 août au 5 septembre, il reconnaît par mer la côte sous le vent jusqu’à la rivière des remparts ; du 15 au 29 septembre, il fait de même pour la côte au vent ;

du 13 au 20 octobre, il visite les pentes qui dominent Saint-Denis dans un rayon de 10 lieues ;

du 23 au 31 octobre, il explore les Hauts-de l’Est, du quartier Sainte-Suzanne à la Plaine des Cafres ;

du 11 au 23 décembre, ce sont les Hauts de l’Ouest qui sont reconnus ;

enfin du 7 au 22 janvier, c’est la montée “jusqu’aux montagnes où se tient le feu”, avec retour par la rivière des Marsouins.

Les récits de Jean de la Roque

Les progrès qu’ont permis ces expéditions pour la connaissance de l’île se mesurent à l’aune de la description de l’île faite par le sieur Jean de la Roque qui raconte un séjour sur l’île à partir des écrits d’un accompagnateur de Mr de Villers, « qui a été gouverneur du pays pour la Compagnie des Indes Orientales pendant huit ou neuf ans, et a parcouru toute l’île avec soin, l’examinant avec exactitude (…). »

Sans avoir participé lui-même à l’expédition, Jean de la Roque relate ainsi le voyage de deux bateaux, le Curieux et le Diligent, affrétés par des négociants de Saint-Malo, en provenance de Moka (pour le négoce du café), et qui ont fait escale à La Réunion en décembre 1709, en mettant en œuvre les rapports présentés au greffe de l’amirauté de Saint-Malo par les personnes qui en avaient eu la conduite, spécialement par le sieur Gollet de la Merveille. Son texte présente plusieurs nouveautés sur l’île. On sort du simple inventaire des richesses et des avantages du « paradis ».

La description synthétique de l’île devient plus précise. On la comparera par exemple avec celle du docteur Giovani Borghesi déjà citée ci-dessus, écrite à la suite de son passage sur l’île seulement six ans plus tôt. Visiblement, les expéditions de Feuilley avec Villers ont porté leurs fruits ; l’île est un peu mieux connue :

« Cette île, plus longue que large, est d’environ 65 lieues de tour, s’étendant de l’ouest à l’est. Son terroir est un plat pays tout autour et sur les bords de la mer, de peu d’étendue jusqu’aux montagnes qui font le milieu de l’île selon sa longueur et sa largeur. Elles sont entrecoupées de vallons et plusieurs rivières en sortent et arrosent les terres. Le plat pays est divisé en trois quartiers, savoir : Saint-Denis, Saint-Paul et Sainte Suzanne, dans lesquels les habitants ont bâti leurs cases et établi leurs habitations, qui ne forment point encore de ville ni de bourg. Il y a déjà considérablement de terres défrichées et cultivées. On y cueille du blé, du riz, du blé d’Espagne, du mil et beaucoup de légumes.

La terre, dans ce qui est plat pays, n’a de profondeur jusqu’au roc qu’environ deux pieds ; ce qui fait qu’elle est bientôt lasse et qu’il faut la laisser se reposer. On trouve davantage de bonne terre dans la montagne, chose assez extraordinaire. Ceux qui ont assez de courage et de moyens pour défricher y trouvent leur compte ».

La description du volcan est moins neutre qu’avant, ce qui prouve, avec la description de la texture des pierres, que l’on y a marché :

« Vers l’Orient il y a un furieux volcan, montagne qui vomit du feu et fait de grands ravages, tantôt d’un côté tantôt de l’autre. Ses feux sont perpétuels et les environs sont tout brûlés et couverts de pierres fondues par ces feux, cassantes et tranchantes comme les pierres à fusil. Ce pays est désert, sulfureux, et ne vaut du tout rien : on le nomme pays brulé. »

Pourtant, si, en ce début du XVIIIᵉ siècle, on découvre le pays, on est loin de voir encore dans ces montagnes des paysages. Les premiers récits de marches et d’exploration dans les hauteurs de l’île sont à ce titre significatifs, comme on va le voir.

Le premier récit d’une marche en montagne : le chemin de Saint-Denis à Saint-Paul.

Le texte de Jean de la Roque relate le premier le trajet de Saint-Denis à Saint-Paul par la montagne.

Une fois de plus, c’est par la force des choses que les hommes ont dû gravir la montagne, le mauvais temps empêchant de passer par la mer. Et l’auteur ne se prive pas d’insister sur les difficultés et les désagréments de cette « découverte forcée » des hauts !

« Nous eûmes bien de la peine, après quatre grandes pauses sous les arbres, à gagner le sommet de la montagne, moi surtout qui, ne croyant pas avoir à aller à pied, n’avais qu’une espèce de souliers à la flibustière, faits d’un morceau de peau de cerf, avec un tissu de courroies par-dessus, la chose du monde la moins propre à grimper une montagne. Le gouverneur m’avait donné deux ou trois Noirs avec un hamac pour me porter, mais je ne voulus jamais me risquer dans cette voiture, par la grande difficulté des chemins tout remplis de précipices et de passages fort dangereux.

Nous trouvâmes après cette montagne un terrain fort pierreux et malaisé, et ensuite une autre rude montagne qu’il nous fallut descendre pendant une lieue et demie, sans pouvoir aller autrement qu’à pied, appuyés sur de longs bâtons. Nous arrivâmes ainsi en un lieu nommé la Barque (aujourd’hui la grande Chaloupe), qui est justement la moitié du chemin.

On se mit sous les arbres pour manger et se reposer, mais il ne s’y trouva point d’eau. » (Les hommes longent alors la mer, gênés par les rochers et le passage des vagues, puis,) « par surcroît de peine, en quittant les bords de la mer, il fallut se résoudre à monter une dernière montagne fort droite, appelée la Couronne, en se tenant des mains autant que des pieds. Enfin nous arrivâmes au sommet de cette montagne, entièrement épuisés de fatigue extrême, mais il fallut reprendre courage, n’ayant plus qu’une demi-lieue à faire pour arriver au lieu où nous devions coucher. Par bonheur, à force de chercher à droite et à gauche sur cette effroyable route, on trouva enfin de l’eau qui fut d’un grand secours pour achever le reste du chemin ».

Citant toujours l’accompagnateur de Mr de Villers, La Roque écrit pour la première fois sur un site de l’intérieur de l’île : la plaine des Cafres. Là aussi le texte est intéressant car il montre que la montagne commence seulement à être découverte, mais sans qu’elle soit aucunement appréciée : il ne s’agit certes pas encore de paysage, car l’impression éprouvée sur cette plaine d’altitude, avec le froid, le brouillard, le risque longuement dépeint de s’égarer dans le labyrinthe des pitons, l’humidité qui empêche de faire du feu, et la boue enfin, montre que la montagne est encore loin au début du XVIIIᵉ siècle de constituer le lieu « sublime » de délectation esthétique qu’elle deviendra plus tard !

Deux autres précisions inédites figurent dans le texte : l’existence du massif du Piton des Neiges, qu’il nomme les trois Salazes, et l’existence de la « plaine » de Cilaos, « qui ne vaut pas mieux » que celle des Cafres.

« Entre ces plaines qui sont sur les montagnes, la plus remarquable, et dont personne n’a rien écrit, est celle qu’on a nommé la Plaine des Cafres, à cause qu’une troupe de Cafres esclaves des habitants de l’île s’y était allée cacher après avoir quitté leurs maîtres. Du bord de la mer on monte assez doucement pendant sept lieues pour arriver à cette plaine, par une seule route, le long de la rivière de Saint-Etienne : on peut même faire ce chemin à cheval. Le terrain est bon et uni jusqu’à une lieue et demie en deçà de la plaine, garni de beaux et grands arbres dont les feuilles qui en tombent servent de nourriture aux tortues que l’on trouve en grand nombre. On peut estimer la hauteur de cette plaine à deux lieues au-dessus de l’horizon ; aussi paraît-elle d’en bas toute perdue dans les nues. Elle peut avoir quatre ou cinq lieues de circonférence ; le froid y est insupportable, et un brouillard continuel, qui mouille autant que la pluie, empêche qu’on ne s’y voie à dix pas. Comme il tombe la nuit, on y voit plus clair que pendant le jour ; mais alors il gèle terriblement, et le matin avant le lever du soleil, on découvre la plaine toute glacée.

Mais ce qui s’y voie de bien extraordinaire ce sont certaines élévations de terre, taillées presque comme des colonnes, rondes et prodigieusement hautes ; car elles n’en doivent guère aux tours de Notre-Dame de Paris.

Elles sont plantées comme un jeu de quilles, et si semblables qu’on se trompe facilement à les compter. On les appelle des pitons. Si on veut s’arrêter auprès de quelqu’un de ces pitons pour se reposer, il ne faut pas que ceux qui ne s’y reposent pas et qui veulent aller ailleurs, s’écartent seulement de deux cents pas : ils courraient le risque de ne plus retrouver le lieu qu’ils auraient quitté, tant ces pitons sont en grand nombre, tous pareils, et tellement disposés de la même manière que les créoles, gens nés dans le pays, s’y trompent eux-mêmes. C’est pour cela que, pour éviter cet inconvénient, quand une troupe de voyageurs s’arrête au pied d’un de ces pitons, et que quelques personnes veulent s’écarter, on y laisse quelqu’un qui fait du feu ou de la fumée qui serve à redresser et à ramener les autres. Si la brume est si épaisse, comme il arrive souvent, qu’elle empêche de voir le feu ou la fumée, on se munit de certains gros coquillages, dont on laisse un à celui qui reste auprès du piton ; ceux qui veulent s’écarter emportent l’autre et, quand on veut revenir, on souffle avec violence dans cette coquille comme dans une trompette, qui rend un son très aigu et s’entend de loin ; de manière que, se répondant les uns les autres, on ne se perd point et on se retrouve facilement. Sans cette précaution on serait attrapé.

Il y a beaucoup de trembles dans cette plaine, qui sont toujours verts. Les autres arbres ont une mousse de plus d’une brasse de long, qui couvre leur tronc et leurs grosses branches. Ils sont secs, sans feuillages, et si moites d’eau qu’on n’en peut faire de feu. Si, après bien de la peine, on en a allumé quelques branchages, ce n’est qu’un feu noir, sans flamme, avec une fumée rougeâtre qui enfume la viande au lieu de la cuire. On a peine à trouver un lieu dans cette plaine pour y faire du feu, à moins que de chercher une élévation autour de ces pitons ; car la terre de la plaine est si humide que l’eau en sort partout, et on y est toujours dans la boue et mouillé jusqu’à mi-jambe.

Cette plaine était inconnue avant la fuite des Cafres. Pour en descendre, il faut reprendre le chemin par où on y est monté, à moins qu’on ne veuille se risquer par un autre qui est trop rude et trop dangereux. »

« On voit de la plaine des Cafres la montagne des trois Salazes, ainsi nommée à cause des trois pointes de ce rocher, le plus haut de l’île Bourbon. Toutes ses rivières en sortent, et il est si escarpé de tous côtés que l’on n’y peut monter.

Il y a encore dans cette île une autre plaine appelée de Cilaos, plus haute que celle des Cafres, et qui ne vaut pas mieux : on ne peut y monter que très difficilement. »

Avec ces textes de Jean de la Roque, on est bien à l’aube de la découverte des hauts, sans qu’il y ait encore la moindre émotion esthétique sur le spectacle de ces cimes dangereuses et difficiles d’accès. On découvre du pays, on ne voit pas de paysage.

En fait il semble que, en même temps qu’ils commencent à découvrir les hauts, les explorateurs soient surpris par l’importance des dénivelés, le gigantisme des remparts, la profondeur des ravines. Cette montagne, longtemps simplement à peine perçue comme une grande toile de fond gris-bleutée depuis la côte, devient véritablement affreuse lorsqu’on commence à s’y aventurer. On note d’ailleurs que c’est à peu près au moment où l’on commence à découvrir les hauteurs de l’île et leur effrayant gigantisme que les références au paradis prennent fin dans les récits des voyageurs… Autre fait significatif de cette orophobie : les seuls éléments décrits sur l’intérieur de l’île sont des replats, que l’on appelle tout de suite (et de façon erronée) « plaines ». A commencer par le replat de la Plaine de Cafres et celui de la Plaine de Cilaos.

Paradoxalement donc, ce sont des replats et non des sommets qui sont les premiers et les seuls éléments remarquables de l’intérieur de l’île !

En 1717, Guy Le Gentil de La Badinais fait un séjour de cinq mois sur l’île, qu’il raconte dans son Nouveau Voyage Autour du Monde. Il confirme que l' »on fait aisément le tour de l’île à pied en côtoyant la mer, mais il est impossible de pénétrer d’un côté à l’autre par le milieu de l’île. Personne n’a encore osé l’entreprendre, si ce n’est quelques esclaves fugitifs qui se sont retirés dans les bois, dont on n’a plus entendu parler. »

La Plaine des Cafres n’est d’ailleurs évoquée que pour l’abondance d’oiseaux bleus comestibles :

» Vers l’est de cette île il y a une petite plaine au haut des montagnes, qu’on appelle la Plaine des Cafres, où l’on trouve un gros oiseau bleu dont la couleur est fort vive et le goût passable ».

Le beau paysage de la campagne

Le café et le développement des campagnes

Le Gentil, s’il ne voit pas grand-chose de la Plaine des Cafres, est en revanche le premier à parler de café. En 1715 en effet sont introduits les premiers plants de caféiers en provenance de Moka, à peu près en même temps que l’on découvre, dans les forêts de l’île, une variété de caféier indigène. L’indifférence de la Compagnie des Indes à l’égard de Bourbon fait place alors à un certain intérêt et, dans le courant de 1717, les directeurs de la Compagnie élaborent un plan rationnel de mise en valeur de l’île. L’introduction du café marque le démarrage d’une évolution durable et profonde de l’aspect du pays. La campagne va véritablement naître et s’épanouir au cours du XVIIIᵉ siècle.

Outre l’introduction du café et le développement de sa culture, l’arrivée de Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais comme gouverneur général de l’île est décisive également sur l’évolution de l’île.

Bourbon est déclassée en tant qu’escale sur la route maritime des Indes, tandis que l’Ile-de-France devient un port et une escale militaire importante. En revanche, Bourbon va être considérée comme un réservoir de main d’œuvre et de produits agricoles. Le blé en particulier est nécessaire aux navires de passage. Aussi les colons sont-ils contraints de développer sa culture (moins rémunératrice et plus difficile que celle du café) en n’étant autorisé à payer leurs achats à la Compagnie qu’en blé.

Ce développement du blé va avoir une incidence profonde sur la perception des paysages de campagnes de l’île, qui vont souvent être comparés, on va le voir, à ceux de la France.

D’autres cultures commerciales sont tentées comme le tabac, présent en petite quantité depuis le début de la colonisation au XVIIᵉ siècle, le coton, vers la rivière d’Abord, qui avait déjà été développé par le Père Bernardin lorsqu’il était gouverneur en 1680-1686 pour éviter que les habitants ne vivent « tous nus comme des nègres », l’indigotier, acheté à Saint-Domingue, et les plantes vivrières.

Les défrichements des pentes s’accentuent, notamment sur les quartiers agricoles de Sainte-Suzanne et de Saint-Louis, propices au café, et La Bourdonnais, en donnant la préférence à Saint-Denis plutôt qu’à Sainte-Suzanne et Saint-Paul, favorise l’accroissement de la « capitale ».

Le contraste entre une campagne épanouie et une montagne encore mal connue

Le développement de la “campagne” n’est peut-être pas sans incidence sur le sentiment que l’on éprouve pour la montagne : en même temps que cette montagne est progressivement mieux connue, le sentiment s’exacerbe sur l’aspect qu’elle offre aux explorateurs. Les reliefs titanesques découverts dans l’île sont considérés comme d’autant plus “affreux” qu’ils contrastent de plus en plus avec les plaines littorales qui, elles, sont chaque jour davantage “riantes” en étant mises en valeur avec le développement des plantations de café.

La lettre du Père Ducros, missionnaire jésuite de passage à Mascarin en 1725, est à ce titre intéressante. Elle est adressée à l’abbé Raguet, “directeur ecclésiastique” de la Compagnie des Indes. Même de loin, sortant de la mer, la montagne devient affreuse ; sa stérilité et son austérité contrastent avec le bas des pentes cultivées, riantes et fertiles.

« Je ne me propose pas de vous entretenir fort au long de l’île de Mascareigne ou de Bourbon ; elle est trop connue. C’est un roc affreux qui sort de la mer à 21 degrés 5 minutes de latitude méridionale, et à 77 degrés 42 minutes de longitude ; mais ce roc n’est affreux qu’en dehors ; au dedans il est très riant et très fertile.”

Le Père Ducros est le premier à présenter l’île par ses caractères physiques avant de dresser le classique inventaire de ses richesses et de ses avantages. Il s’étend pour cela bien davantage que tous les autres récits qui le précédaient, malgré la brièveté générale de la lettre. Il est ainsi le premier à décrire le volcan avec quelques précisions sur sa forme, et le premier également à hiérarchiser les cours d’eau en notant la présence de trois rivières principales, sans doute les exutoires des trois cirques.

Ceci même si son explication sur la présence d’eau dans ces rivières reste quelque peu fantaisiste, puisqu’il l’incombe à la puissance de la mer qui ferait remonter l’eau au sommet des montagnes ! Explication révélatrice de la méconnaissance des hauts : vivant sur la côte, comparativement peu arrosée par rapport à l’intérieur de l’île, les hommes du début du XVIIIᵉ siècle ne peuvent imaginer la quantité de pluie qui peut tomber sur les sommets ; ils ont encore du mal à expliquer l’abondance de l’eau de la montagne et sa puissante capacité à entailler les pentes. C’est peut-être cette même difficulté à réaliser l’importance des précipitations sur les sommets qui avait fait imaginer à Antoine Thoreau l’existence du grand lac dans l’intérieur de l’île au milieu du XVIIᵉ siècle et à Le Gentil la présence de “neiges qui couvrent les hautes montagnes de cette île (et qui) forment des torrents qui se jettent dans la mer et qui portent la fertilité et l’abondance dans toute la plaine”!

“Quoique (l’île) ne semble être qu’un roc sourcilleux, elle est réellement divisée en trois parties qui forment comme trois montagnes.

Deux choses m’y ont paru dignes d’une attention particulière, le volcan et la montagne des Salazes.

Le volcan est la cime d’un mont figuré en pain de sucre. Au-dessous du sommet il y a un contour creux où, comme dans un large bassin, le volcan vomit des torrents de mâchefer enflammé. Le bassin étant une fois rempli, cette matière en dégorge avec tant d’impétuosité et d’abondance qu’elle a forcé la mer à se retirer assez considérablement, mais les flots regagnent insensiblement leur terrain. Le feu continuel que cette montagne nourrit se fait voir au voisinage presque toutes les nuits et cause de temps en temps de petits tremblements de terre qui varient beaucoup quant au lieu. C’est, pour ainsi parler, un feu ambulant.

La montagne des Salazes est au milieu de l’île, et elle domine toutes celles qui l’environnent. La violence de la mer, ou telle autre cause que vous voudrez, élève jusqu’à son sommet, par des voies souterraines, une si grande quantité d’eau que les trois plus grandes rivières de l’île en sont formées. Ces rivières se précipitent avec une extrême rapidité et font sur leur route un nombre prodigieux de bruyantes cascades. Les autres rivières sont aussi fort impétueuses, excepté celle qui porte le nom de Sainte-Suzanne, qui est assez tranquille ; mais elles ont leurs sources ailleurs.”

Le marquis d’Albert, en route vers Pondichéry et le Bengale, relate dans son Journal de voyage son séjour à l’île Bourbon en 1725 et y décrit l’île dans le même esprit que le Père Ducros :

« Le terrain de l’île est encore plus élevé que celui de Maurice et plus rempli de hautes montagnes qui, avec des ravines affreuses, coupent dans l’île et rendent son milieu impraticable : il n’est presque pas connu, on ne saurait traverser l’île, ne communiquant d’un quartier à l’autre que le long des côtes. (…)

(Le chemin) de Saint-Denis à Saint-Paul, le plus pratiqué, est pourtant le pire, à cause de quatre lieues d’affreuses montagnes qu’il faut traverser de Saint-Denis à un lieu au bord de la mer où les Portugais et les Français ont abordé en arrivant dans l’île et qui a pris là son nom de la Possession. Les gens à pied y passent avec peine ; il faudra de la dépense et un long détour pour que les gens à cheval puissent y passer. (…)

De la Rivière d’Abord au pays brûlé, en faisant le tour de l’île par cet endroit jusqu’à la Rivière de l’Est, il y a par intervalles des montagnes d’une prodigieuse hauteur et des creux de ravines affreux. Le pays est d’ailleurs si peu connu qu’on ignore si l’on pourrait y trouver du passage. (…)

Le milieu de l’île est de même regardé comme impraticable, si bien qu’il n’y a rien de cultivé, c’est-à-dire destiné pour la culture, (car il n’y a guère que la vingtième partie des terres concédées qu’on ait encore défrichée), que les côtes et les montagnes voisines qui les entourent depuis la rivière de l’Est passant par le nord à celle d’Abord. »

L’affreux pays de la montagne devient en plus dangereux

Avec le développement des campagnes, la population augmente considérablement. Alors qu’au début du siècle elle n’atteint pas encore le millier, le R.P. Caulier, dans ses « fragments sur l’île Bourbon », soit en 1764, en compte déjà près de 25 000.

Le besoin en main d’œuvre nécessite le recours aux esclaves. Et le nombre d’esclaves marrons qui s’enfuient dans les hauteurs augmente d’autant. La chasse aux marrons se développe aussi, avec son sinistre cortège de peines spectaculaires : fleurs de lys marquées au fer, pieds coupés, coups de fouets, port de chaînes, pendaisons.

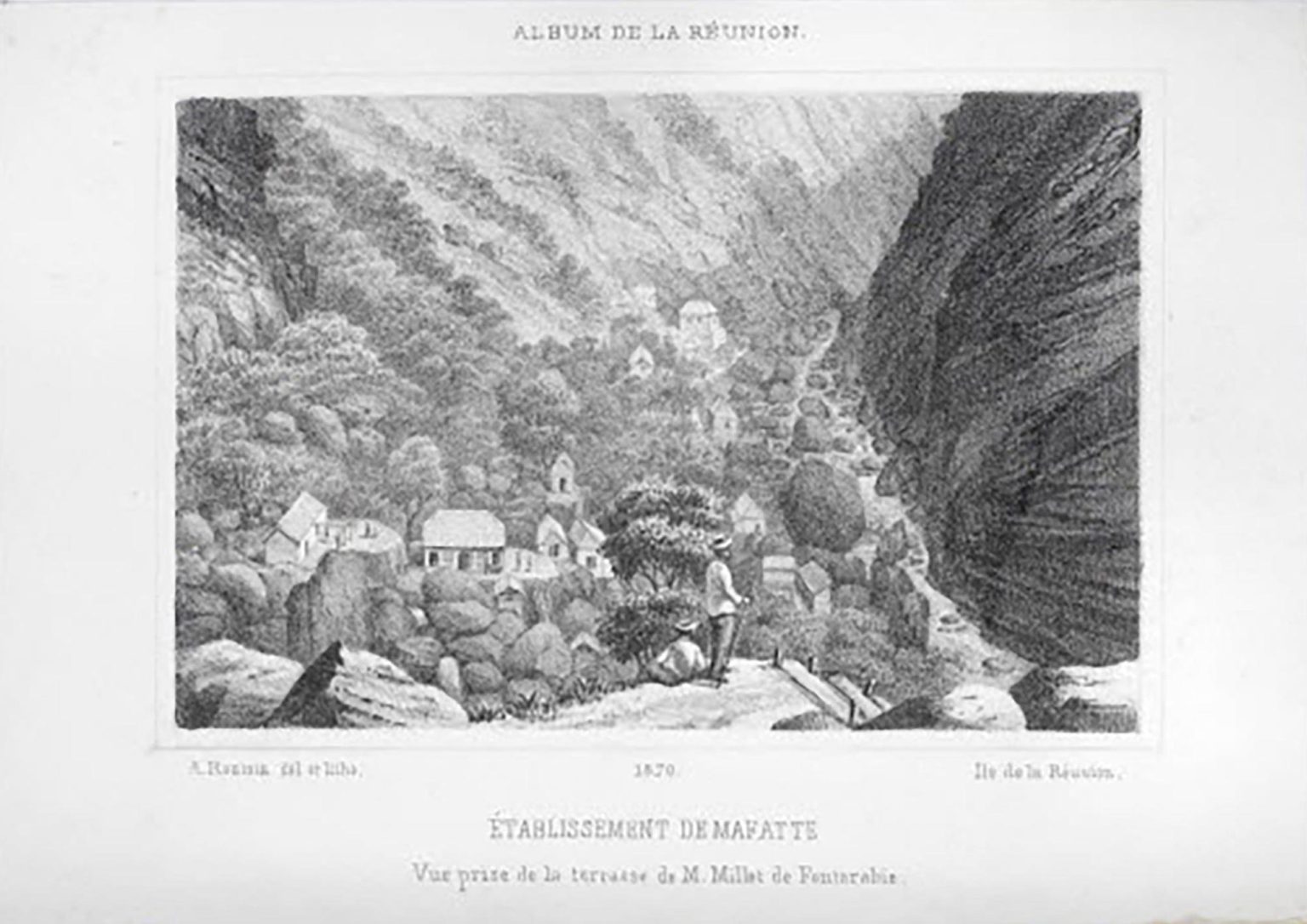

Il est probable donc que des îlets d’esclaves marrons se soient développés dans les hauts à cette époque, notamment dans les cirques.

Il est possible aussi que cette présence humaine insoumise ait constitué un danger suffisant pour ralentir la timide progression des connaissances de l’île qui s’était amorcée aux premières années du XVIIIᵉ siècle avec Feuilley et Villers, puisque l’observation comparative des cartes entre le début et la fin du siècle montre bien peu de progrès sur la connaissance de l’intérieur de Bourbon.

Du pays affreux

au paysage sublime

La découverte des paysages de montagne en Europe

Alain Roger a retracé les grandes lignes de cette découverte en Europe. Au début du XVIIIᵉ siècle, Montesquieu désigne encore la montagne de « pays affreux ». L’Abbé Morelly affirme qu' »il faut préférer les penchants arrondis d’une colline, le creux d’un beau vallon ».

« Laissons la montagne aux amants malheureux, aux hypocondriates et aux ours ! », ajoute-t-il.

Mais progressivement le regard évolue. Le livre de Haller « Die Alpen », publié en 1735, connaît un succès considérable. Dans « La Nouvelle Héloïse », Rousseau dépeint les paysages du bord du Léman, où l’on s’installe « en face de ce décor complet, avec donnant au premier plan les hauteurs riantes et fertiles, au second plan dans un lointain suffisamment éloigné pour qu’aucune impression de crainte n’en résulte, les monts arides du Valais aux cimes sourcilleuses« .

Avec les guides Pezay, Boufflers, Bourrit, de Luc, du Sault et surtout de Saussure, la société découvre ces paysages de montagne, et bientôt ne voit plus qu’eux. Le tourisme démarre en Angleterre et les Anglais vont visiter les Alpes.

Au XVIIIᵉ siècle, un poète de La Réunion découvre lui aussi la montagne… mais ce sont les Pyrénées. Il s’agit d’Antoine Bertin, né à Sainte-Suzanne en 1752, et qui quittera l’île en 1761. Sa découverte des Pyrénées mérite d’être citée, car elle est révélatrice de ce moment très particulier où la montagne devient pour ceux qui la découvrent l’objet d’une sorte de fascination. C’est de sa « lettre à Monsieur le Comte de Parny, écrite des Pyrénées », qu’est extraite cette description :

« Vous avez si souvent entendu parler des Pyrénées, que je n’entreprendrai point ici de les décrire. Je serais d’ailleurs embarrassé de vous peindre l’étonnement, l’horreur et l’admiration dont j’ai été saisi à leur approche : Depuis Lourdes jusqu’à Saint-Sauveur, vous montez constamment par un chemin taillé dans le roc, et vous voyez sans cesse, à deux ou trois cents pieds au-dessous de vous, tantôt à votre droite, tantôt à votre gauche, un torrent qui semble avoir employé des milliers de siècles à se frayer une route à travers ces masses de granit, et dont le bruit horrible vous annonce encore sa présence, quand votre œil ne peut le suivre au fond du précipice. Nous nous trouvâmes entourés d’un amas prodigieux de rochers énormes et carrés, de trente ou quarante pieds sur toutes les faces… Ils sont portés à vide les uns sur les autres, sans aucun mélange de terre ni de sable ; et de quelque côté qu’on les envisage, ils menacent. Cet endroit est très bien nommé « le chaos ». L’imagination ne peut rien concevoir de plus horrible et de plus beau, de plus triste et de plus imposant … … Nous arrivâmes enfin à Gavarnie … Je me crus tout d’un coup jeté dans un désert à cent lieues de l’Europe et de vous, seul en un mot dans l’univers.

Figurez-vous, s’il est possible, un vaste amphithéâtre de rochers perpendiculaires, dont les flancs nus et horribles présentent à l’imagination des restes de tours et de fortifications, et dont le sommet ruisselant de toutes parts est couvert de neiges éternelles.

L’intérieur de l’enceinte, l’arène, si j’ose ainsi m’exprimer, est jonchée d’un amas effroyable de décombres, et traversée par des torrents… »

Après avoir longuement poursuivi sa description du cirque de Gavarnie, Bertin finit sa lettre par un poème, dans lequel il s’extasie de « ces affreuses peuplades de noirs rochers au loin l’un sur l’autre étendus ».

« Tout m’attriste et me plaît », dit-il. « Sur la nature enfin tout force à méditer. Quelle est belle en ces lieux, quelle horreur elle inspire ! »

On ne peut que regretter que Bertin ne soit pas retourné dans son île natale avant la fin de sa courte vie : il y eût trouvé sans doute bien des motifs d’admirables horreurs !

La découverte du volcan

À La Réunion, la transformation du regard sur la montagne s’opère aussi au cours du siècle, plus particulièrement tout-à-fait à la fin, à la charnière avec le XIXe siècle : c’est que la conquête du regard a dû s’opérer directement des plaines littorales cultivées aux reliefs impressionnants de l’intérieur de l’île sans avoir pour intermédiaire, contrairement à ceux qui découvrent les Alpes, les doux paysages des pâturages !

Et puisque les cirques sont tenus par des esclaves marrons qui rendent leur découverte trop dangereuse, c’est vers le volcan que portent d’abord les efforts en cette fin du XVIII ᵉ siècle.

Encore en 1764, le Père Caulier qualifie le volcan de « cheminée de l’enfer ». La savoureuse description de l’approche (il tente d’y grimper par les pentes du Grand-Brûlé) montre s’il le faut que la montagne est encore essentiellement un obstacle et une contrainte : il ne voit pas encore de paysage dans cet « affreux objet de curiosité » qu’est le piton de la Fournaise.

« Il faut habituellement trois jours de marche par ce que nous appelons « les branles »… Ces branles ne sont qu’une tissure de racines chargées de mousses, qui forment comme un treillis de plusieurs lieues d’étendue sur un terroir plus ou moins semé de cavités dont beaucoup sont assez profondes pour y donner ample sépulture à des voïageurs indiscrets ou mal guidés. Il faut donc faire ce trajet piès nus, si on ne veut être branlé et culbuté presque à chaque pas, au risque de se casser les jambes entre ces tissures ou même entièrement dans les cavernes qu’elles couvrent… Ce n’est pas assez de pouvoir compter sur la fermeté de la plante de ses piès comme nos créoles qui sont Carmes déchaux nés et qui embrassent ces racines de leurs piès et orteils presque aussi bien que les Européens pourraient le faire avec les mains. Il faut encore être durci au froid, qui est tel, si picquant et si interne dans les Hauts de notre isle, à cause des brumailles qui font la voute de l’atmosphère, qu’il y a danger de mort certaine si on a à le souffrir longtems sans feu et sans abri ».

La montagne reste pour lui un danger et encore l’inventaire de tous ces périls ne concerne-t-il que l’approche, car, ajoute le Père Caulier :

« arrivé qu’on est à portée du volcan, nouveaux dangers et difficultés, encore plus insurmontables… L’auteur de la Nature a donné au volcan (un vaste bassin) pour recevoir ses explosions de matières bitumineuses et ardentes… Ce vaste bassin … est encore bordé jusqu’à une distance considérable de montceaux de cendres afin que le curieux mortel ne puisse jamais voir de près cette bouche infernale. Il faut par conséquent réputer pour non véridique ceux qui, de la bouche ou par écrit, se vanteroient d’avoir des connaissances visuelles plus détaillées et plus merveilleuses. Le voïageur téméraire qui entreprendroit de pousser ses recherches au-delà n’en reviendroit certes jamais réciter les nouvelles à d’autres… ».

Pas « téméraire », refroidi par une telle expédition, le Père Caulier ne poussera pas plus avant sa découverte des hauts. Mais il se trompe sans doute lorsqu’il dit que personne n’a jamais vu le volcan : car dès 1760, Donnelet a fait l’ascension d’un « mamelon central ». Déjà le chirurgien de marine Fréri avait ouvert la voie en faisant demi-tour sur les grandes pentes en 1751. Il avait été suivi par l’Abbé de la Caille qui n’avait pas fait mieux en 1753. Et Jean Dugain a observé une éruption depuis le rempart de l’Enclos en 1755.

C’est toutefois en 1771, avec Commerson et Lislet-Geoffroy, que les manifestations de la Fournaise commencent à être mieux connues. Et en 1791, l’expédition de Hubert Robert, accompagné par Patu de Rosemont, permet la découverte d’un énorme cratère à côté du mamelon. Cratère qui sera baptisé « Dolomieu » par Bory-de-Saint-Vincent en 1801.

Patu de Rosemont et Bory-de-Saint-Vincent : nous sommes au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, et voilà deux noms qui apparaissent fondamentaux pour la découverte des paysages de l’île. Ce sont eux les premiers qui représentent enfin les paysages de l’intérieur de la Réunion, qui les voient. Sous leur plume et sous leurs pinceaux naissent les paysages. Ce sont eux qui commencent à transformer l’île d’un pays dont on inventorie les ressources et que l’on cartographie en un vrai paysage que l’on parcoure, que l’on voit et que l’on apprécie. Ils méritent qu’on s’y attarde un moment.

Patu de Rosemont

Fin 1788, le hasard contraignait Jean-Joseph Patu de Rosemont, jeune parisien officier auxiliaire de marine marchande, à séjourner quelques mois à Bourbon. Séduit, il s’y marie, s’installe à Saint-Benoît comme habitant, et y élève onze enfants. Il regagnera la France 29 ans plus tard, où il mourra en 1818, un an après son retour.

Mais il semble, lorsqu’on observe ses représentations qui nous restent, qu’il soit surtout attiré par les paysages des ravines. C’est sans doute par-là, d’ailleurs, qu’il s’enfonce dans l’intérieur de l’île : ainsi sont représentés le bassin des hirondelles, la rivière des Roches, la cascade de la rivière des Roches, le Bras Amal, la rivière du Mât…

Chacune de ses représentations s’attache à un motif que l’on qualifierait aujourd’hui de romantique : une grotte pour le bassin des hirondelles, un arbre penché sur l’eau pour la rivière des Roches…

Durant toute sa vie sur l’île, Patu de Rosemont a dessiné et peint des paysages. Ses aquarelles sont sans doute les premières représentations connues de l’île faites dans un but esthétique.

Il ne se cantonne pas dans son quartier de Saint-Benoît. Dès 1789, on l’a vu, il visite le volcan en compagnie de Joseph Hubert et de Dumonier, et il en rapporte des croquis.

En 1791, il entreprend une excursion autour de l’île, et l’on sait qu’il peignit en 1792 une série intitulée « Bourbon pittoresque, ou trente croquis lavés à l’aquarelle représentant des vues de l’île Bourbon », qu’il expédia à son frère, et qui sont malheureusement perdues aujourd’hui.

Mais ses représentations restent variées : on trouve en particulier une représentation de l’anse des Cascades qui, signe de l’époque, fait la part belle à une ruine de case au premier plan mais qui, curieusement, ne représente pas les cascades elles-mêmes. Dans « Environs de Bras-Panon », les hautes cimes des montagnes et des crêtes servent de toile de fond pour un premier plan d’étude d’arbres, parmi lesquels on reconnaît la silhouette gracile du palmiste et celle du vacoa.

Bory de Saint-Vincent

Tandis que Patu de Rosemont peint, Bory-de-Saint-Vincent parcoure lui aussi l’île ; et sa découverte est relatée dans son « Voyage dans les quatre principales îles des mers d’Afrique », paru au début du XIXe siècle, à la fois par du texte et par des dessins. Son passage sur l’île est donc particulièrement intéressant pour le sujet qui nous intéresse.

Par chance, les deux hommes vont se rencontrer, et les vues de Patu de Rosemont seront pour certaines copiées par Bory de saint-Vincent. Bory raconte d’ailleurs leur rencontre :

« Hubert nous avait annoncés pour le 23 chez M. Patu de Rosemond, qui dessine et qui peint très agréablement le paysage. Il vint nous prendre le matin chez son oncle au quartier, pour aller de l’autre côté de la Rivière des Roches, où demeure M. Rosemond. Cet aimable habitant me montra son porte-feuille où était un grand nombre de vues du pays qu’il a dessinées avec le plus grand soin, et dont la plupart sont d’une vérité singulière ; il a saisi au suprême degré la végétation du pays ; les bambous, les vacois, les palmistes, les houatiers, les lataniers, etc., sont on ne peut plus heureusement rendus et groupés dans tous ses paysages. Sur le désir que je lui en témoignai, M. Patu m’offrit de copier tous les paysages qui pourraient me faire plaisir dans sa collection ; j’ai usé de cette liberté, en me réservant de rendre le témoignage qui est dû aux talens d’un amateur trop modeste, et de réclamer l’indulgence du lecteur pour les vues que j’ai prises, d’après nature, et qui ne peuvent supporter la comparaison. »

Bory de Saint-Vincent ne va pas se contenter de recopier les aquarelles de Patu, loin de là ; apparemment infatigable, il va mener plusieurs explorations dans l’île : la Plaine des Chicots au-dessus de Saint-Denis, le Piton des Neiges, la Plaine des Cafres et surtout le volcan. Il fera également un tour d’île complet, avant d’observer les pentes une dernière fois depuis le bateau qui l’emmènera loin de la Réunion.

Ses évocations sont remarquablement précises ; elles tranchent très nettement avec toutes celles qui l’ont précédé : ce sont les premières grandes descriptions de paysages que l’on connaît. Il y a surtout, malgré sa retenue toute scientifique (c’est un naturaliste, particulièrement sensible à la géologie), une véritable jouissance esthétique sur bien des paysages, non seulement, bien sûr, les paysages cultivés, (en particulier ceux de la côte Nord-Est, qui lui rappellent le Languedoc) mais aussi les paysages découverts depuis les points hauts dominants (Plaine des Chicots, Piton des Neiges, Col de Bellevue) ; la montagne est cette fois conquise par le regard, offrant des « tableaux magnifiques ».

Les paysages où l’eau est présente sont également « magnifiques », à condition qu’ils soient riants ; il s’agit des rivières à débits doux avec des cascades (rivière Saint-Denis, rivière des Roches) ; La Rivière de l’Est est trop sauvage pour être appréciée, et le Bassin la Paix l’est tout juste, grâce à « un je ne sais quoi qui en tempère la rudesse ».

Si les montagnes deviennent des paysages « admirables » sous les yeux de Bory, les simples espaces stériles ne sont encore que du pays. Hors des montagnes et des tableaux de nature majestueux qu’elles offrent, le critère de reconnaissance d’un paysage reste majoritairement celui de la fertilité qui le rendra « riant ».

Ainsi tous les espaces stériles des bas de pentes, ceux de la Possession à Saint-Denis, ceux du Brûlé de Saint-Paul, ceux de la côte de lave fraîche de l’Est à Sainte-Rose, à l’Anse des Cascades, à Basse-Vallée, et dans une moindre mesure ceux de la côte Ouest depuis Saint-Pierre jusqu’à la ravine des Trois-Bassins, restent « lugubres », « remplis de tristesse », et ne sont pas encore, aux yeux de Bory, des paysages dignes d’une belle émotion esthétique.

Quant aux cirques, les paysages qu’ils offrent seront également révélés plus tard. Bory ne les parcourt pas. En revanche, il saisit admirablement la géographie d’ensemble de l’île et sa logique. Il comprend que l’île est formée de deux volcans distincts. S’iI ne parle pas encore de « cirques« , il évoque l’existence de trois rivières avec leurs bassins respectifs : ainsi « la rivière des Galets est une des trois grandes rivières à bassins qui naissent de la base du Gros Morne. »

À l’époque de Bory, ces cirques sont encore à peine parcourus par des chasseurs : « certains chasseurs, dit-on, ont trouvé en la remontant (la rivière des Galets), un pas pour passer dans la rivière de Saint-Etienne et sont sortis par ce torrent, après être entrés par l’autre. »

Mais l’intérêt majeur du texte de Bory tient à ses descriptions du volcan, qui, bien que stérile lui aussi, offre un spectacle si extraordinaire que les sentiments contradictoires de terreur et d’admiration, d’horreur et de majesté, d’épouvante et de merveilleux, se mêlent dans son récit et font l’exacte définition du sentiment éprouvé à l’époque pour la montagne : le sublime.

Plutôt que de suivre le grand découvreur des paysages de l’île dans l’ordre exact de ses pérégrinations, nous préférons ici réunir des extraits de son texte par types de paysage :

les paysages des pentes cultivées

les paysages des ravines

les paysages perçus depuis les points de vue dominants

les paysages des pentes stériles

les paysages du volcan.

“Ce qu’on nomme la partie du vent qui s’offrait à nos yeux, (Bory est sur le bateau qui va le débarquer à Saint-Denis) est la plus riante ; celle sous le vent passe pour la plus riche : mais elle est un peu sèche, et les sources y sont rares. La première, plus égale, s’élevant de la mer au faîte de l’île en pente douce, tempérée par des brises continuelles, et cultivée avec propreté, retrace souvent l’Europe et particulièrement le Languedoc, lorsque de loin on ne peut distinguer la nature de la végétation. Des girofliers, qui ressemblent à des bosquets d’agrément, des caféteries immenses et des champs d’épis dorés et agités par un mouvement de fluctuation continuel, parent cette terre dont ils font la richesse.

Plus nous approchions de Saint-Denis, plus la plaine semblait devenir étroite ; les montagnes se rapprochaient du rivage, leur pente devenait plus brusque ; enfin, l’encaissement de la rivière des Pluies, qui forme une fracture immense de la figure d’un V très régulier, entre des montagnes boisées, vint nous offrir un tableau sauvage, et un contraste avec la scène riante qui s’effaçait dans le lointain. Saint-Denis nous présenta à son tour ses rochers perpendiculaires ; et le Cap Saint-Bernard terminait par un mur à pic cette vue singulièrement composée.”

La côte Nord-Est entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne :

“Ce chemin (…) est une véritable allée de vacois et d’autres arbres, plantés aux bordures des habitations. Le paysage est riant ; les champs de blé et de maïs me rappelaient les lieux fertiles de nos départements méridionaux ».

Sainte-Suzanne :

« Ce quartier est plus joli (que Sainte-Marie) parce qu’étant situé sur un sol humide et profond, la végétation y est plus vigoureuse ». (La rivière Sainte-Suzanne) « forme plusieurs sinuosités remarquables ». Nous côtoyâmes le long contour qu’elle suit dans l’atterrissement qu’elle a formé, ayant à droite la racine des montagnes ; celles-ci, dans tout ce trajet, sont défrichées et présentent l’aspect le plus riant« .

La campagne-jardinée de Bras-Panon :

« L’habitation de M. Az*** est l’une des plus belle et des plus agréables des deux îles, par sa position agreste dont on a su tirer parti. Le Bras-Panon, dans lequel l’eau la plus claire coule toute l’année, la borde et la traverse en circulant sur un terrain heureusement inégal.Quand nous y étions, les vastes caféteries en fleurs exhalaient le parfum du jasmin? Des palmistes ménagés çà-et-là, des hoitiers, des lataniers, des roufia et des cycas plantés à propos, distribuaient un ombrage majestueux. Le jardin, surtout, reculé dans l’anse d’une montagne qui en circonscrit une partie, presque tout entouré d’eau courante, et auquel on arrive par une belle allée de filao, a quelque chose de romantique ».

La transition de la ravine de Basse-Vallée et la côte sud avec ses pitons :

» (Le rempart de Basse-Vallée) supporte vers le milieu de sa longueur, un piton majestueusement arrondi, et que l’on distingue à grande distance » (sans doute aujourd’hui le piton Bernard). (…) A peine étions-nous rendus (Bory quitte la côte de Basse-Vallée en franchissant la ravine du même nom pour avancer vers Saint-Pierre), que nous fumes tentés de nous croire dans un pays tout différent ; (…) Un certain nombre d’habitations assez bien cultivées, une volcanisation d’apparence moins récente, une nature moins sévère, des hommes en plus grand nombre et d’un aspect plus civilisé, tout faisait un contraste frappant avec les lieux que nous venions de quitter. (…) Des pitons de forme cônique, ou arrondie, s’élèvent çà et là ; nous passâmes très près de celui qu’on appelle aussi Vincendo : c’est le plus remarquable ; il est situé tout au bord de la mer, à la droite et près de l’embouchure de la ravine ; il a le plus grand rapport pour la forme, la couleur et les dimensions, avec le Piton Rouge de Sainte-Rose. On distingue sur sa cime une dépression arrondie : on la reconnaît aisément pour les traces d’un ancien cratère qui était incliné par le côté d’où nous venions. »

Un paysage qui a disparu aujourd’hui : la campagne riante de Trois-Bassins à Saint-Paul :

« La ravine des Trois-Bassins est profonde ; dès qu’on l’a traversée, le pays change d’aspect : des bois fleuris et une terre fertile parée de végétaux, délassaient nos yeux fatigués de ne voir que des rocs ferrugineux ou grisâtres. Jusqu’à Saint-Paul, la grande route parcourt une campagne inégale et riante. Il faut souvent monter et descendre, traverser au moyen de rampes assez brusques, les lits de beaucoup de ravins ; mais les sites sont variés, remplis d’oppositions heureuses, animées par des habitations bien tenues qui se présentent de tous côtés.

Les cafeyers me parurent généralement plus petits que partout ailleurs ; les immenses plantations qui en étaient formées étaient couvertes de fleurs éblouissantes ; en plusieurs endroits on eût dit qu’il avait neigé, et vers le soir l’air était parfumé de l’odeur de jasmin que répandaient ces belles caféteries.

Les monts, que nous laissions toujours à droite, s’élevaient insensiblement jusqu’au brûlé de Saint-Paul ; leurs pentes douces composaient un vaste amphithéâtre de forêts ».

La rivière Saint-Denis :

« De roches en roches, conduit par un grondement confus, on arrive assez vite à une cascade d’un jet de pierre de hauteur, et toujours assez abondante ; cet endroit est réellement magnifique. On a autour et devant sois le flancs presque à pic de l’encaissement de la rivière qui peut tout au plus avoir cent toises d’élévation au-dessus du bassin de la cascade ; ces flancs sont si resserrés qu’ils présentent, en quelque façon, un mur circulaire qui présent e çà et là des fougères d’un dessin recherché, formant d’élégantes masses de verdure dispersées sur des rocs sombres et pelés ; une seule fracture formée dans l’encaissement circulaire est celle qu’on a vis-à-vis, et par laquelle se précipite la cascade : les côtés de la fracture sont presque droits, et l’eau qu’elle laisse échapper, tombant le long du pan de rocher inférieur, divisée par une infinité de ses inégalités, présente une nappe de neige mouvante qui tombe dans un petit bassin arrondi, dont l’eau limpide paraît san doute, à cause de sa profondeur, aussi obscure que celle du Cocyte. On devine, sans peine, combien l’agitation des eaux, le bruit de leur chute et la fraîcheur remarquable qu’elles communiquent aux environs, donnent de charme à cette solitude ».

Le fond de la rivière Saint-Denis, près de l’Ilet à Guillaume :

« Le lieu où nous étions est charmant par son désordre et par sa singularité ; des remparts presque droits et qui ont au moins trois cents toises de hauteur, l’environnent de tous côtés : l’évasement de ces remparts est énorme, mais le fond du bras n’a pas plus de vingt pas de largeur ; il est arrosé par une onde pure et abondante qui arrive en cascade parmi des roches entassées sans ordre, et souvent d’un immense volume. Des arbres penchés sur la rivière ombragent les bassins qu’elle forme à chaque instant ; de belles fougères décorent le bord de l’eau. »

La rivière des Roches :

Depuis le passage du grand chemin jusqu’à la cascade, les bords de la rivière vont toujours en s’élevant, et son lit devient plus profond.

Devant chez M. Patu, elle se déploie en une jolie nappe d’eau, qui me rappelait nos rivières à leur naissance, et quand leurs ondes tranquilles baignent leurs bords fleuris. Un peu plus haut, et après une jolie îlète remplie de palmistes, l’on pouvait descendre jusqu’au bord du canal où étaient des négresses occupées à laver. »

La cascade de la rivière des Roches (aujourd’hui le Bassin la Paix) :

« M. Patu ne nous avait point trompés ; le site était plein de charmes ; il avait bien quelque chose de sauvage et d’âpre, mais je ne sais quoi en tempérait la rudesse ».

Des eaux trop sauvages pour être vues comme un paysage : la Rivière de l’Est :

« On ne peut se faire un tableau plus triste et plus affreux que celui de ces galets pêle-mêle et roulés sans ordre, sans presque de végétation, entremêlés de dépôts de sables, et parmi lesquels roulent des eaux mugissantes ».

La vue depuis les Hauts de Saint-Denis :

« M. Fabien a fait de son bien un séjour agréable, d’une propreté et d’une simplicité gracieuses, qu’embellit une vue immense. Une terrasse, devant sa maison, domine sur Saint-Denis et la mer ; à gauche, le Cap Bernard borne le coup d’œil, et la montagne de Saint-Denis s’abaisse humblement devant le pavillon de notre hôte ; mais à droite, c’est un tableau sans limites, et dans lequel la mer se confond avec le ciel aux extrémités de l’horizon. »

La vue sur Saint-Paul (depuis la rampe de Plateau Caillou) :

« Saint-Paul est le plus grand quartier de l’île après Saint-Denis, et peut-être est-il aussi considérable. Beaucoup de cases le composent, et d’assez jolies maisons l’embellissent. Des chemins plutôt que des rues le coupent en divers sens. De l’escarpement où nous étions, l’ensemble du village et des bois noirs dont les routes sont ombragées, formait un tableau des plus agréables. »

« Après trois quarts d’heure de marche, nous arrivâmes à la cime de la plaine, et au terme du voyage. Notre guide ne nous avait rien promis qui ne fût frai. Je me bornerai à décrire le magnifique point de vue qui s’offrit alors à nos yeux, sans chercher à faire passer dans l’âme du lecteur, par une verbeuse peinture, les sensations qu’on éprouve en considérant les grands tableaux de la nature. (…) A l’endroit où nous étions arrivés, la plaine des Chicots cesse brusquement par un rempart à pic, couvert d’ambavilles, et brisé de toutes parts. Aussitôt, et à nos pieds, est un abîme dont l’œil ose à peine sonder la profondeur ; en face, et à plus de deux lieues, le morne des Salazes, dont la cime déchirée en cent façons, présente ses flancs rapides, arides et sillonnés. Entre lui et nous, le Morne de Fourche, que nous cache en partie le Bonnet Pointu, offre sa crête bizarre. A droite et au loin, un mur de lave rouge absolument perpendiculaire, et presque aussi haut que le morne, borne la vue ; c’est le flanc du brûlé de Saint-paul (aujourd’hui le « rempart du Maïdo »), qui circonscrit le bassin de la rivière des Galets où nous dominions : ce brûlé est séparé du Gros-Morne par une grande coupure (aujourd’hui le col du Taïbit), dans l’écartement de laquelle des débris de montagne sans ordre présentent divers accidens. A gauche est le bassin plus vaste de la rivière du Mât : son fond, haché de ravins et de crêtes variées, est environné d’un rempart moins affreux que le Brûlé de Saint-Paul, et qui lui correspond. »

La vue sur la Plaine des Palmistes depuis la Plaine des Cafres (aujourd’hui depuis le « Col de Bellevue ») :

« La Plaine des Palmistes rappelle, dès qu’on la voit, l’enclos du volcan. C’est un vaste cirque entouré de tous côtés, excepté de celui qui regarde la mer, par un mur à plomb demi-circulaire, et qui a depuis deux cent cinquante jusqu’à trois cents toises de hauteur au-dessus de son niveau. (…) Les catastrophes physiques ont eu lieu ici à une époque si reculée, que tout le sol de la plaine et les remparts qui la circonscrivent, sont couverts d’arbres et de verdure. La rivière Sèche, qui naît de la Grande Montée, traverse en serpentant le bassin, et y reçoit d’autres petits torrens ; le chemin côtoie et coupe plusieurs fois son lit. Du lieu où nous étions, nous distinguions tout cela, comme si c’eût été une carte de géographie ; nous distinguions aussi à l’horizon les côtes depuis la Rivière de l’Est jusqu’à la Rivière des Roches ; et les crêtes montueuses, qui environnent le Grand Etang, nous cachaient l’embouchure de la rivière du Mât. (…) . Son nom (le nom de la plaine des Palmistes) vient de la quantité de palmistes qu’on y trouve ; ils y sont extrêmement nombreux et serrés. Rien de plus beau, rien de plus étrange que l’aspect à vol d’oiseau de la cime ondoyante de ces arbres. Du Marabou, le fond du bassin présente une nappe de verdure composée de longs panaches verts, qui s’agitent mollement, et se confondent en s’abandonnant à la direction des vents. »

La vue depuis le Piton des Neiges :

« Nous nous arrêtâmes un instant pour admirer l’immensité du tableau au centre duquel nous étions. Nos Hautes-Alpes, nos pompeuses Pyrénées ne présentent pas un aspect plus imposant que celui dont nous jouîmes.

Toute l’île s’abaissait à nos pieds. Comme dans une carte géographique, nous y cherchions, nous y reconnaissions les lieux que nous avions péniblement parcourus. Aux idées de grandeur que faisait naître en nous la majesté du spectacle, se mêlait la pensée d’un étrange isolement, car la mer paraissant s’unir au loin avec les cieux, semblait nous séparer du reste de l’univers, et former, pour rapporter toutes nos idées sur le mont que nous avions gravi, un cadre que l’imagination n’osait franchir. »

Le Volcan depuis la côte Est :

« Dès après la ravine de la Croix on commence à distinguer devant soi le grand-Pays-Brûlé, vers lequel on s’avance, et qui ressemble aux ruines de la nature :(…) sa couleur noire, la majesté de sa pente, le dôme du volcan qui le termine à droite, l’Océan écumeux qui le borne à gauche, la solitude des lieux, tout offre au voyageur un spectacle sévère et effrayant ».

« Arrivés sur la cime du Piton Rouge, nous jouîmes du spectacle le plus imposant et le plus sévère. La mer calme et le ciel serein se confondaient au loin, derrière nous.

Le Piton Rond était à notre droite, et par ce côté-ci il avait l’air tronqué vers la mer. Devant nous, une haute montagne s’élevait majestueusement, et cachait le soleil qui luisait encore pour l’autre côté de l’île : sa croupe obscure et boisée est semée de pitons ressemblant à des vagues inégales. A gauche est ce vaste Brûlé, dont la teinte sombre et fuligineuse attriste l’âme : un dôme énorme, d’une régularité étonnante, surmonté d’un mamelon tronqué, couronne la vue, et la domine. Ce dôme est la fournaise du volcan, la cheminée par laquelle les feux souterrains semblent communiquer avec ceux du ciel ; sur ses vastes flancs on distingue quelques nuances plus livides et des teintes métalliques : ce sont des coulées éteintes, jaunes, grisâtres, ou bronzées, qui se sont fait jour à travers les scories, dont le volcan est encroûté.

Mais quand la nuit eut enveloppé ces sites silencieux de ses ombres les plus épaisses, une horreur nouvelle nous tint en admiration. Les crêtes et la masse des monts se dessinaient encore sous un ciel ténébreux ; le cratère de la Fournaise exhalait une colonne de fumée ardente, qui se dissipait dans les airs, ou colorait en feu quelques nuages errants dans les régions les plus élevées de l’atmosphère. Au loin, et parmi des cimes confuses, éclairées par une lueur sanglante, un fleuve embrasé, dont on ne pouvait découvrir la source, promenait lentement ses flots incandescents sur un sol noir, dont l’éclat des matières fondues rendait la teinte plus sombre. Les plus magnifiques descriptions, les tableaux les plus exacts ne peuvent donner qu’une faible idée des effets majestueux que produit, dans les éruptions volcaniques, le contraste étonnant de la lumière et de l’obscurité. »

Les laves :

« Les coulées dont il est question, ne paraissent pas être descendues bien bas, soit qu’ai lieu où nous les voyons cesser, elles se soient échappées sous les gratons, soit que la matière leur ait manqué. Leur superficie a affecté, en se refroidissant, les formes les plus variées et les plus étranges : tantôt ce sont de grands gâteaux concentriques posés les uns sur les autres, et formant l’escalier, le turban, ou le colimaçon ; ailleurs, ce sont des blocs arrondis en tête, ou des masses oblongues, des bords desquels s’échappent quatre pattes, une queue et un cou, ce qui imite assez bien la figure d’une tortue, une hure bizarre ou un front armé de cornes menaçantes. Quelquefois on croit voir des intestins, des cerveaux, des amas de cordes, des tas de linge mouillé et des câbles roulés sur eux-mêmes ; ces derniers, surtout, sont d’une ressemblance frappante : on compterait les filets qui paraissent entrer dans leur composition. Assez fréquemment on rencontre des arêtes saillantes, qui, ayant parcouru un certain espace, se palment à leur extrémité, et paraissent couvertes d’écailles, comme les nageoires fictives que les peintres ont l’habitude de donner aux monstres marins.

Le prompt refroidissement de la superficie des coulées et la pression qu’exerce sur cette superficie la masse intérieure encore en fusion, suffisent, avec les crevasses et les renversements occasionnés par cette pression, pour expliquer toutes les dispositions polymorphes qu’affectent les laves. Il n’en est pas de plus fréquentes et d’un rapport plus parfait, que celles des queues sinueuses de monstrueux serpents :

tantôt ces queues sont unies, tantôt elles sont composées d’anneaux ; leur teinte jaunes, grises et livides ajoutent encore à leur ressemblance.

Quelquefois un courant, déjà singulier par sa forme, est terminé par plusieurs queues pareilles, entrelacées d’une manière remarquable : on dirait la partie inférieure de l’horrible Tiphée, ce Titan formidable qui menaçait les dieux de les étouffer dans ses replis tortueux ; ou une immense tête de Méduse, dont les serpens affaissés sur eux-mêmes, ont cessé de s’agiter« .

Les pentes du Grand-Brûlé sous la lune (bivouac au piton de Crac) :

« La lune répandait son éclat mélancolique sur des lieux déjà sauvages ; le plus majestueux silence régnait autour de moi. J’admirai longtemps ces sites solitaires où personne n’avait encore pénétré ; je pensai que, rendu sur les lieux les plus élevés de la montagne, je trouverais encore plus de motifs de contemplation ».

Les cratères :